|

1. 경부선 단선철도 개통 후 선로개량시까지의 터널

2. 경부선, 경의선 복선건설부터 8ㆍ15광복 때까지 터널 (정부수립이전)

3. 정부수립 후 산업선 철도터널

4. 1960~1970년대 철도터널

5. 1980년~최근까지 철도터널 건설

6. 제어발파(Smooth Blasting) 시험시공

7. 철도터널 NATM 공법 설계 및 시공

8. 고속철도 터널기술

9. 터널 굴착 장비

10. 터널 갱문의 변천

우리나라 철도 터널은 철도건설과 더불어 발전해왔다. 즉, 철도는 1899 년 경인선이 처음 개통된 후 1945 년 세계 2 차 대전에서 일본이 패전하여 이 땅에서 물러가기 전까지 일본인 기술자의 손에 의하여 건설되었다.

1897. 3. 29~1899. 9. 18 에 건설한 최초의 철도인 경인선은 전구간에 걸쳐 터널이 없었고, 1901. 8. 21~1905. 1. 1 건설한 경부선 서울~초량간 상선에 있는 단선터널과 1902. 5. 8~1906. 4. 3 건설한 경의선 용산~신의주간 단선터널과 마산선 삼랑진~마산간 단선터널이다. 1907~1911 년간 경부선 수송능력을 증강하기 위해 선로기울기 20‰G를 10‰G로, 선로곡선반경 300m 를 400~600m 로 개량, 복선화할 때까지 계속 단계별로 개량하였다. 노선 개량에 따라 최초 건설한 단선터널 16 개소가 폐선되어 농로 및 도로로 사용하고 있다. 그 후 건설된 터널은 1910. 1. 1~1914. 1. 11 건설한 호남선 대전~목포간 단선터널, 군산선 익산~군산간 단선터널, 1909~1910. 10. 16 건설한 평남선양~진남포간 단선터널이 있으며, 1907~1925 경의선 용산~신의주간 개량한 단선터널과 일부부분복선화의 복선터널, 1910. 10. 15~1914. 8. 16 건설한 경원선 용산~원산간 단선터널이다.

1918~1944. 5 경부선 서울~부산간 복선화 할 때 복선터널과 하선 단선터널, 1936~1943. 5 경의선 서울~신의주간 복선화 할 때 복선터널과 하선 또는 상선단선터널, 그 이외 함경선, 평원선, 도문선, 만포선, 경전선, 전라선, 대구선, 동해남부선, 충북선, 중앙선 등 1945. 8. 15 광복 할 때까지 철도건설선에서 철도터널 굴착공사의 기술이 발전하였다.

한국최초철도터널(현재 운행중인 경부선 상선)

역 간 : 부강~매포

터널명 : 부강

연장(m) : 271.27

역 간 : 삼성~남성현

터널명 : 성현

연장(m) : 2,323.49

역 간 : 매포~신탄진

터널명 : 매봉

연장(m) : 99.06

역 간 : 청도~유천

터널명 : 은곡 제 2

연장(m) : 27.15

역 간 : 매포~신탄진

터널명 : 매포

연장(m) : 179.83

역 간 : 청도~유천

터널명 : 은곡 제 1

연장(m) : 93.44

역 간 : 회덕~조차장

터널명 : 회덕

연장(m) : 185.01

역 간 : 삼랑진~원동

터널명 : 작원관

연장(m) : 59.36

역 간 : 세천~옥천

터널명 : 백석

연장(m) : 90.53

역 간 : 원동~물금

터널명 : 신주막

연장(m) : 82.20

역 간 : 심천~영동

터널명 : 각계

연장(m) : 191.11

역 간 : 약목~왜관

터널명 : 왜관 제 1

연장(m) : 224.0

역 간 : 영동~황간

터널명 : 삽령

연장(m) : 432.51

역 간 : 액목~왜관

터널명 : 왜관 제 2

연장(m) : 107.0

한국최초 철도터널(경부선 개량으로 폐선된 상선터널)

역 간 : 전의~부강

터널명 : 수평

연장(m) : 185.93

역 간 : 유천~밀양

터널명 : 방천

연장(m) : 미상

역 간 : 전의~부강

터널명 : 성암

연장(m) : 130.76

역 간 : 유천~밀양

터널명 : 월연

연장(m) : 76.05

역 간 : 세천~옥천

터널명 : 제 2 증약

연장(m) : 160.93

역 간 : 밀양~삼랑진

터널명 : 청룡산

연장(m) : 167.00

역 간 : 세천~옥천

터널명 : 제 3 증약

연장(m) : 261.52

역 간 : 삼랑진~원동

터널명 : 인전산

연장(m) : 442.57

역 간 : 심천~영동

터널명 : 구십리

연장(m) : 231.34

역 간 : 심천~영동

터널명 : 구복

연장(m) : 290.78

역 간 : 영동~황간

터널명 : 황간

연장(m) : 301.75

역 간 : 약목~왜관

터널명 : 부상

연장(m) : 345.95

역 간 : 유천~밀양

터널명 : 응암

연장(m) : 2,594.58

역 간 : 유천~밀양

터널명 : 유천

연장(m) : 미상

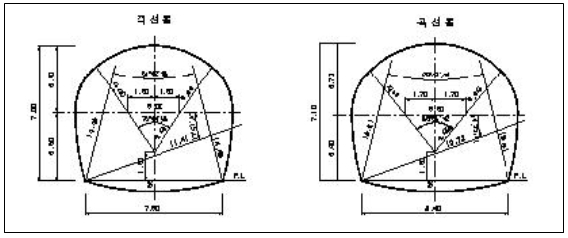

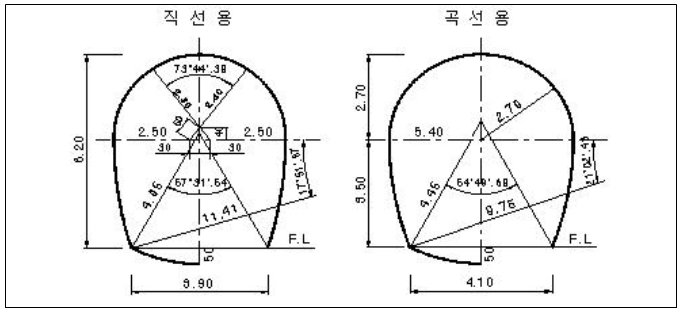

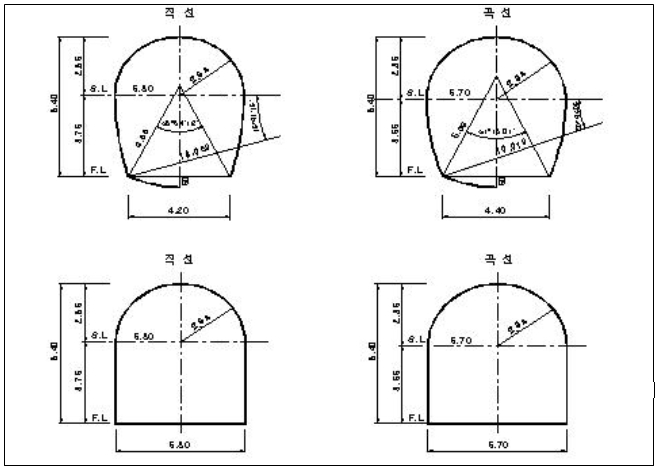

터널의 단면크기와 형식은 철도청 터널표준도 제 1 종, 제 2 종, 제 3 종, 제 4 종 중 주로 제 4 종으로 설계, 시공되었다. 아울러 일부는 제 3 종으로 설계, 시공한 것도 있으며 터널내공 단면크기는 아래 그림과 같이 시공기면(F.L)을 기준으로 하여 내공폭×내공높이는 제 3 종터널인 경우 3.90m×5.90m 이고, 제 4 종터널은 3.90m×6.0m 이다. 모양은 지반이 불량한 것을 고려하여 마제형으로 건설하였다.

.jpg)

< 한국최초 철도터널 단면크기와 형식 >

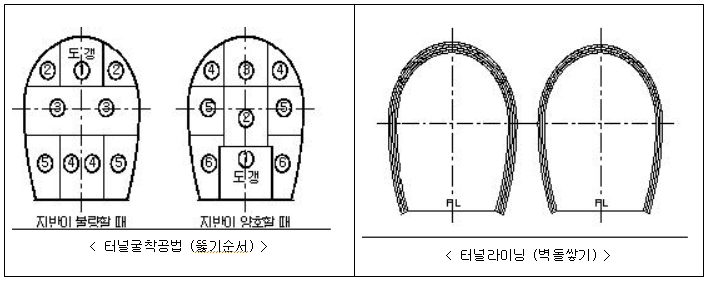

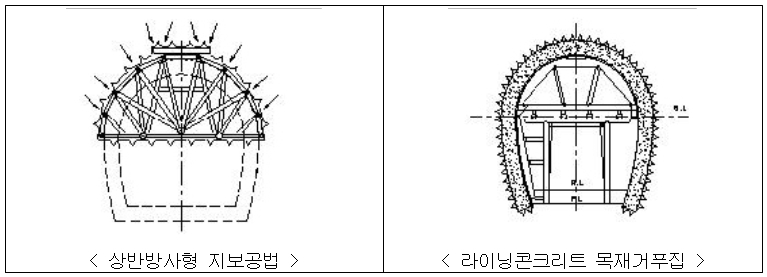

굴착공법은 시멘트와 천공 및 버럭 적재, 운반장비 조달이 어려운 시대이므로 터널전단면을 아래 그림과 같이 여러 단면으로 나누어 도갱 뚫기를 선행하여 나머지 단면을 넓혀 뚫고 터널 버럭은 인력상하차 트롤리운반이며, 짧은 터널은 지게 및 손수레로 운반하였다. 터널굴착은 정(釘)과 메(玄翁)로 구멍(穴)을 뚫어 화약을 장진하고 발파하는 인력굴착공법을 사용하였으며, 지보공은 목재 지주식으로 하고 벽돌로 라이닝을 하였다.

1발파 진행은 지반지질요건에 따라 0.20~0.80m, 1일 12시간식 2교대, 1교대 1발파와 버럭 처리까지가 일반적인 터널굴착 작업패턴이며, 지반이 양호할 때는 저설도갱, 지반이 불량할 때는 정설(頂設)도갱 공법으로 굴착하였다.

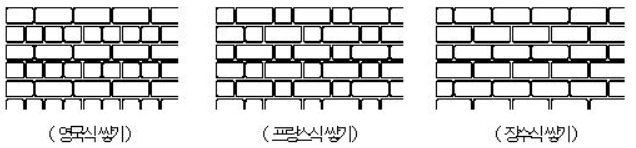

라이닝공법은 다음 그림과 같이 벽돌쌓기로 하였으며, 벽돌규격은 21cm×10cm×6cm(KS 규격)이고, 벽돌쌓기공법은 측벽 및 갱문은 영국식 또는 프랑스식으로 쌓기를 하였고, 아치는 장수식으로 쌓기를 하였다.

1. 경부선 단선철도 개통 후 선로개량시까지의 터널

경부선 단선철도를 조기개통 후 열차속도향상과 수송능력을 증강하기 위해 선로취약개소를 개량하였다.

이때 선로개량에 따라 14 개소의 터널을 폐선하고 새로운 터널을 굴착하였다. 터널단면 크기는 종전과 같은 제 4 종형을 기준하고 일부 제 3 종형으로 개선한 것도 있었다. 굴착공법과 라이닝공법도 종전과 같은 공법으로 건설하였으나 일부 터널라이닝에서 측벽과 갱문을 돌쌓기로 하였다.

1977년 철도청에서 발간한 한국철도사 제 2권에 기록된 자료에 의하면 삼성~남성현간 성현터널은 초기 개통시 터널길이 1,203.35m(3,948 척), 선로기울기 20‰ 선로곡선반경 300m였는데 1920~1923년에 터널의 입출구부의 종단 선로기울기를 10‰으로 완화하는 개량공사를 한 것으로 기록되어 있다. 이때 처음으로 발전소와 전기식 공기압축장비를 설치하여 전기식 착암기로 구멍을 뚫어 발파하는 공법으로 단기간 내에 완공하였다.

경의선 용산~신의주간 초기에 건설한 단선터널과 마산선, 호남선, 군산선, 경원선, 함경선 등 초기에 건설한 단선터널은 같은 공법으로 건설되었다.

2. 경부선, 경의선 복선건설부터 8ㆍ15광복 때까지 터널 (정부수립이전)

이 시기에 한국철도는 만주, 중국, 유라시아 철도와의 연결운행으로 철도수송의 물량증가로 철도수송능력을 향상하기 위해 경부선과 호남선을 복선화하고 그 이외 함경선, 평원선, 도문선, 만포선, 경전선, 전라선, 대구선, 동해남부선, 충북선, 중앙선 등을 적극적으로 건설하였다.

터널단면 크기와 형식은 단선터널은 종전과 같으나 복선터널은 그림과 같이 마제형 복선터널단면으로 처음 건설하게 되었다.

< 한국최초의 철도복선터널 단면크기와 형식 >

1945. 8. 15 광복할 때까지 남북철도의 총터널연장과 개소는 자료를 확인하지 못하여 기록할 수 없으나 경부선 성현터널(2,530m), 중앙선 치악터널(3,650m), 죽령터널(4,500m), 만포선 구현령터널(2,377m) 등과 같이 장대터널을 발전소와 전기식 공기압축소를 설치하여 전기식 착암기로 구멍을 뚫어 발파하였고 1 발파 진행을 0.5~1.2m 까지 발전시켰다.

특히 측량기계도 윌드 T2 로 삼각측량을 하고, 루푸터널 시공측량을 초단위로 곡선터널 중심측량간 거리 5m 당 측점을 설정하여 시공하였다. 또한 만포선 안주~만포진간 303km 와 중앙선 청량리~경주간 387.2km 의 건설은 그 당시 최고의 기술자들이 최신공법으로 건설하였다.

< 목재지주식 지보공 >

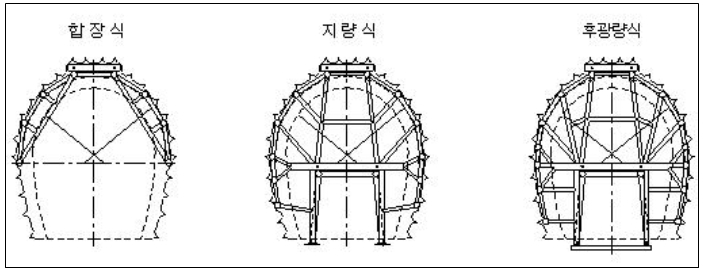

터널지보공법은 그림과 같이 목재지주식 지보공법으로 하였으며, 지반조건에 따라 지반이 양호한 개소는 합장식(合掌式), 보통인 개소는 지량식(枝梁式), 불량한 개소는 후광량식(後光梁式)으로 사용하였다.

라이닝공법은 이때부터 벽돌 및 돌쌓기를 하지 않고 처음으로 콘크리트로 라이닝을 하였으며, 지반이 보통이거나 양호한 개소는 터널내공을 다 굴착한 후 측벽콘크리트를 먼저 타설하고 양생후 아치콘크리트를 타설하는 방법을 기본으로 적용하였다. 지반이 불량한 터널이나 터널갱구부, 지반이 불량한 개소는 상반굴착 후 아치콘크리트를 타설하고 하반굴착하여 측벽콘크리트를 타설하였다.

경부선 하선터널과 복선터널, 경의선 복선화, 호남선, 전라선, 경원선, 함경선, 만포선, 경전선, 중앙선, 동해남부선 등 1910 년대 이후부터 철도터널은 콘크리트라이닝을 적용하였다.

콘크리트 생산은 용적배합비로 인력으로 하였으며 시멘트, 모래, 자갈 혼합용적비는 아치 콘크리트 1:2.5:5, 측벽콘크리트 1:3:6, 인버트콘크리트 1:2.5:5로 하고 목재 거푸집을 사용하였다.

3. 정부수립 후 산업선 철도터널

1945 년 정부수립 후 기간산업육성과 경제부흥정책에 따라 1949 년 3 월 영암선 영주~철암간 87km, 영월선 제천~함백간 57.0km, 문경선 점촌~가은간 24.7km 를 착공하였으나 1950 년 6 ㆍ 25 전쟁으로 중단하고 전쟁피해복구와 함께 1953 년 재착공하여 1957 년에 모두 완성하였다. 이때 처음으로 한국철도의 현직기술자들이 직접계획, 측량, 설계하여 도급공사로 발주하고 한국건설업체가 처음으로 철도건설공사를 하기 시작하였다.

< 영월선 제 14 공구 정양터널 서구(연장 168m) >

이 당시 철도기술자의 핵심요원들은 1945 년 이전 경부선 복선철도건설부터 참여하였고 많은 철도건설계획, 설계, 시공감독 또는 직영공사에 참여한 실무경험이 많았다. 이 때문에 정부수립 후 바로 한국기술진들이 주관하여 철도건설을 추진할 수 있었으며 건설회사도 그 당시 공사현장 인부 또는 기능공, 십장, 도십장 등 출신들이 터널, 교량, 토공 등 특기별로 한국 건설회사에 모이게 되었다. 건설회사는 이러한 기술자들 아래 전문공사별로 도십장이 기능별, 직종별 인부를 모집하고 총괄 관리하여 현장공사를 추진하였다.

특히 터널기술자들은 그동안 많은 철도터널공사에 종사하여 실무경험이 많아 한국인 기술진이 성공적으로 철도건설공사를 완공할 수 있었으며 후진을 양성할 수 있었다. 건설공사방법은 철도 현직기술자들이 계획, 노선선정, 측량, 설계등을 하였다. 공사계약물량은 예계물량으로 발주, 건설회사와 공사계약하고 착공 후 건설회사 기술주임과 기술자들이 현장을 측량하여 시공도를 작성하고 공사감독자에게 승인을 얻은 후 시공하는 방식이었다. 이때 공사예계물량의 10% 이내이면 준공 때 정산처리하고 10% 이상 변화가 있거나 노선변경, 기울기변경, 터널, 교량 등 구조물 위치이동 및 신설, 폐지될 경우는 설계 변경을 하였다.

터널공사시 노선선정 및 측량, 설계를 할 때 보링 등 지반조사는 하지 않고 지형지물조사와 자연환경조사를 통하여 노선을 결정하였다. 터널지반을 추정하여 지반이 양호할 경우는 라이닝두께 40cm, 보통인 경우 50cm, 불량한 경우 및 터널양쪽 갱구부근은 60cm 이상 또는 철근콘크리트라이닝으로 하고 인버트를 설계하여 공사를 발주계약 하였다. 굴착 시에는 도갱뚫기를 선행하여 지반상태와 용수상태, 도갱지보공 건입상태에 따라 지반조건을 확인하고 이 조건에 따라 터널발파방법, 지보공법, 라이닝공법, 배수처리 등 대응책을 수립하여 시공회사 기술진과 공사감독진이 서로 협의하여 시공하였고 정산 처리하였다.

터널조명은 카바이트등이 기본이고 터널굴착에서 가장 중요한 기능요원은 지보공사를 하는 기능공이었다.

터널굴착은 양쪽갱구에서 1 개반식 2 개반이 편성되어 착수하고 1 개반 조직은 구멍뚫기 발파팀, 지보공팀, 버럭처리팀, 거푸집제작 및 조립, 철거하는 터널목수팀과 시멘트, 모래, 자갈, 콘크리트용 물 등 재료확보와 공급을 전담하는 콘크리트 재료팀, 콘크리트 혼합, 타설하는 콘크리트팀으로 구성하였다. 이를 총괄 지휘하는 책임자가 터널 도십장이며, 이 도십장은 현장에 노무자숙소와 노무자식당을 설치 운영 관리하며 기능공과 인부를 확보하고 초기 착수자금을 확보, 운영하기도 하였다. 지금 표현으로는 터널공사 하도급자라 할 수 있다.

터널단면크기 및 형식과 굴착공법, 지보공법, 라이닝 콘크리트 공법 모두 정부수립 이전과 같은 방법으로 하였다. 처음으로 한국인 기술진이 계획, 설계하여 건설한 공사가 태백산 지역 험준한 산악지대의 난공사인 산악철도였기 때문에 정부수립 후 국민들에게 긍지를 갖게 하였으며, 철도터널기술을 우리나라 기술로 축적하기 시작하였다. 정부수립 후 우리기술자들이 최초로 설계, 시공한 철도터널은 1949. 3~1952. 12. 25 에 완공한 현재 태백선인 영월선 쌍용~입석간 입석터널(405m)이다.

6ㆍ25전쟁 후 철도피해복구와 산업선 건설을 조기에 완공하기 위해 미국 ICA 조자금으로 철도청 중기사무소를 설치하여 불도저, 크레인, 콘크리트믹서, 착암기, 콤푸렛셔, 덤프트럭 등 토목공사 주요장비를 도입하고 산업선 건설 주요교량과 주요터널공사에 관급장비를 무료대여 형식으로 투입, 시작하였다. 장비운전공은 해외에 파견 교육을 실시하였고 중장비와 함께 공사현장에 투입하였다.

정부수립 이전 터널공사용 착암기는 증기식 및 전기식을 주로 사용하였으나, 산업선 철도부터 기압식 콤푸렛셔(Air-Compressor)의 동력으로한 착암기를 처음 사용하기 시작하였다. 이때 터널공사용 장비는 주로 스웨덴의 아트라스코프(Atlascopco), 미국의 인가솔(Ingersoll) 회사의 장비이며, 착암기는 RH-656, 롯드는 Φ32mm 환형(丸形)중공강, Φ22mm 육각중공강, Φ19mm 육각중공강, 빗트(Bit)는 Φ38~42mm를 사용하였다. 폭약은 국산공업용으로서 제라틴 다이나마이트에 뇌관을 장진하고 뇌관과 도화선을 연결, 도화선에 점화발파하는 발파방법이며, 심빼기 발파는 주로 Wcut(Wedge-cut)방식이었다.

4. 1960~1970년대 철도터널

정부는 경제개발계획을 본격적으로 추진하기 위해 제 1 차 경제개발계획(1962~1966 년)을 추진하기 시작하여 5 개년 단위로 계획을 수립하고 시행하였다. 1962~1981 년(제 4 차기간) 경제개발계획에 따라 국민생활의 기본연료인 무연탄을 개발, 수송키 위해 황지선 통리~심포리간 8.5km, 황지지선 백산~황지간 9.0km, 정선선 예미~정선간 41.6km, 정선지선 정선~구절간 23.3km, 증산~고한간 25.6km, 고한선 고한~황지간 15.0km, 경북선 예천~영주간 3.0km, 문경선 진남~문경간 9.5km, 경전선 진주~순천간 80.5km, 호남선 서대전~이리간 82.2km 복선화, 서울지하철 1 호선을 계기로 수도권전철 경부선 서울~수원간 41.5km 복선전철화, 경인선 서울~인천간 38.9km 복선전철화, 경의선 서울~수색간 8.2km 복선전철화, 경원선 용산~청량리~성북간 18.2km 복선전철화, 산업선 전철화 사업으로 중앙선 청량리~제천간 154.9km 단선전철, 태백선 제천~증산~고한~황지~백산간 103.5km 단선전철화, 영동선 백산~북평~묵호간 61.9km 단선전철화 등 전철화 시대를 맞이하여 이때부터 철도건설은 전철화를 고려한 철도시설을 설계, 시공하게 되었다.

터널단면크기 및 형식은 전철화를 고려하여야 하므로 정선선, 정선지선, 고한선은 그림과 같이 처음으로 제 2 종 마제형으로 설계하여 시공하였다. 제 4 종형 마제형으로 시공한 황지선, 황지지선, 영암선, 영월선, 중앙선 등 기존 제 4 종형마제형 터널내공단면 높이가 부족하여 특수한 방법으로 전철화를 하였으며, 철도기술향상에 기여하였다.

< 한국 최초 철도전철화를 고려한 철도터널 단면크기 및 형식 제 2 종, 마제형 >

국민경제생활에 절대적인 영향을 미치는 무연탄 개발을 위해 험준한 태백산 지역에 건설된 황지선, 황지지선, 정선선, 정선지선, 고한선 철도건설은 산악철도로서 지형과 지반의 변화가 심하고 대단층 지대와 애추지대, 파쇄대, 용수 등 지반조건이 아주 불량한 개소였다.

터널굴착공법은 인력착암기뚫기, 화약발파, 목재 지주식 지보공법, 터널라이닝 콘크리트 등 종전방법과 큰차이가 없었으나 이때부터 터널 구멍 뚫기는 인력착암기를 기본으로 하였다. 중장비는 건설회사가 자기자본으로 터널굴착장비에 보유능력이 없어 철도청 중기사무소에서 관리하는 중장비를 건설공사 현장에 무료대여 사용하였다. 그러나 철도청에서 보유한 장비의 수가 한정되어 주요 터널만 대여하고 나머지는 건설회사가 자기장비를 보유하도록 권장하여 우리나라 건설회사가 처음으로 터널굴착장비를 보유하기 시작하였다. 건설회사가 보유하는 장비는 대부분 착암기인 TY-24 이고, 일부회사는 콤푸렛서를 자체 보유하기도 하였다. 건설회사에서 보유한 착암기종이 TY-24 로 주종을 이룬 것은 탄광에서 사용하는 착암기가 대부분이 TY-24 이고 철도터널공사의 터널착암공이 대부분 탄광출신이므로 건설회사는 TY-24를 공급하였으며 이때부터 일본건설장비가 국내에 반입되기 시작하였다.

1961. 8~1963. 5 건설한 황지선 통리~심포리간 8.5km, 철도건설은 해발 700m 에 위치하고 수평거리 1,100m 에 높이차가 250m 인 특수한 철도의 인크라인이 1959. 9 태풍 사라호에 의해 파괴되어 개량하기 위해 단선철도로 직결하는 신설공사로서 철도건설조건은 최소곡선반경 300m, 선로 최급기울기는 전구간 동일한 30‰의 편기울기이기 때문에 대부분 터널이고 터널지반이 대단층, 습곡지대인 탄광지역이므로 터널굴착이 어려운 난공사이었다. 철도청에서는 철도건설공사의 효율적인 추진과 철도터널기술 수준을 향상하기 위해 굴진속도가 빠르고 1 발파진행을 1.5m 이상 높이고자 2-붐점보 10 대와 밧데리카 10 대, 쇼벨로다 10 대, 라이닝콘크리트 아치거푸집인 스틸폼을 도입하여 황지본선 현장에 투입하였으나, 현장 지반조건이 점보드릴로 발파구멍을 뚫을 수 있는 조건이 되지 않아 2-붐잠보와 스틸폼을 사용하지 못하고 종전과 같이 인력 위주의 굴착공법으로 시공하였다.

터널단면크기 및 형식은 제 4 종마제형 터널이고, 굴착공법은 그림과 같은 공법으로 굴착하되 구멍뚫기는 인력구멍 뚫기 화약발파방법으로 지보공법은 목재지주식 지보공 이나 지반이 극히 불량한 터널은 후광량식을 보강한 상반 방사형 목재지보공으로 하였다.

라이닝공법은 종전과 같이 콘크리트라이닝을 하였으나 대부분의 터널이 인버트를 하였으며, 라이닝 두께는 60cm 이상으로 하고 아치라이닝콘크리트를 선행 후 하반굴착하여 측벽라이닝콘크리트를 타설하는 방식으로 시공하였다. 지반이 불량하고 천정부에 공동이 많은 개소는 통나무로 채워 지반을 지지하면서 아치라이닝콘크리트를 타설해야 하므로 라이닝 후 그라우팅으로 보강하였으며 터널편압에 대응하는 모양의 측벽라이닝콘크리트로 많이 하고 라이닝큰크리트의 거푸집은 그림과 같이 목재거푸집을 사용하였다.

1962. 5~1966. 1 정선선 증산~고한간 16.7km 철도건설공사에서 6 개소 1,120m 의 터널 중 소산 제 2 터널(370m)과 도사 제 1 터널(265m) 등 2 개터널을 점보드릴로 철도터널에서 최초로 반단면 공법을 시험시공하여 종래 공법을 개선하고자 계획하였다. 그러나 소산 제 2 터널은 지반이 애추지대로 불량하여 점보드릴로 반단면공법을 하지 못하고 도사 제 2 터널을 최초로 점보드릴 반단면 굴착공법인 신공법으로 시공하였다.

< 철도터널 최초의 점보드릴 반단면 굴착공법 >

윗 그림과 같이 굴착공법은 ① 상반단면 뚫기 ② 강아치 지보공 ③ 하반단면 1 단계, 2 단계 뚫기 ④ 라이닝 측벽콘크리트 타설 ⑤ 라이닝 아치콘크리트타설 순서로 시공하였다. 점보드릴로 구멍뚫기 발파, 버럭처리를 기준으로 하면 벤치컷트(Bench-cut) 공법으로 굴착한 것이다. 이때 사용한 장비는 점보드릴 2 대, 쇼벨로다(공기식 버켓 용량 0.28~0.34m3) 2 대, 밧데리카 2 대, 강지보공용강재 등을 철도청에서 부담 투입하였다. 결과 시공회사의 기계화 시공의 숙련공이 없어 버럭처리를 위한 궤도에서 탈선, 보안장치에 대한 기능공의 기능 부족과 밧데리카의 정비, 충전시설 등 미비로 밧데리카는 사용하지 못하고, 인력토운차에 버럭 적재만 쇼벨로다를 사용하였다. 굴착은 1 일 2 교대 1 교대 12 시간에 1 발파(버럭처리까지)로 1 발파 진행 1.5m 굴진하였으며, 라이닝공법은 종전공법으로 시공하였으나 터널굴착공사는 새로운 기법을 도입하여 철도터널기술 발전에 기여하였다.

1969. 12~1973. 10 고한선 고한~황지간 15.0km 철도건설공사에서 태백산을 횡단하는 정암터널(4,050m)은 이 당시 우리나라에서 최장대 터널이고 처음으로 저설도갱선진 반단면공법으로 발주하여 시공하였다. 이 터널공사는 NATM 공법 이전 종래 공법에서 가장 현대화를 노력한 터널중의 하나이다. 그동안 철도청에서 보유한 장비를 총점검하여 투입하고 평가한 후 폐기처분할 장비를 분류처분 하였을 뿐만 아니라 국내기술과 국산장비를 최대한 설계에 반영하여 시공한 터널이다. 측량기계도 윌드 T2 를 사용하였다.

철도선로조건은 터널연장 4,505m 중 시점갱구쪽에서 2,500m 지점이 기울기변경점이고, 시점갱구쪽에서 기울기 변경점까지 상향기울기 30‰ 이고, 그 지점에서 종점갱구 방향으로 3‰ 하향기울기이며, 선로평면 선형은 터널시점부근 R=2,000m, 터널종점부근 R=1,400m 이다.

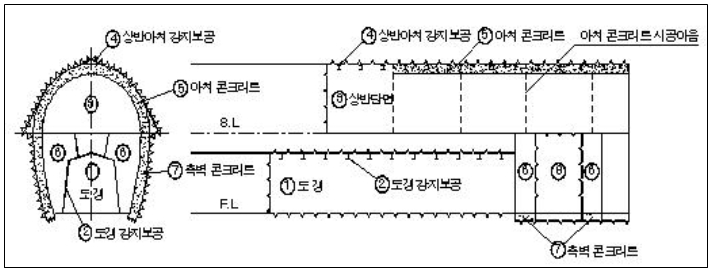

지반조건은 해발 1,000m 의 험준한 태백산지역 고한 삼천탄좌, 추전탄광이 산재해있는 지역이며, 사암과 혈암, 갱구부근은 파쇄대, 용수가 심한 터널지반이고, 터널단면크기와 형식은 제 2 종 마제형 단선터널이고, 굴착공법은 그림과 같이 ①저설도갱굴착 ②도갱강지보공건입 ③상반단면굴착 ④ 상반아치강지보공건입 ⑤아치콘크리트타설 ⑥하반단면굴착 ⑦측벽콘크리트타설 순서로 저설도갱선진 상반단면공법으로 시공계획을 하였다.

< 저설도갱선진 상반단면공법 >

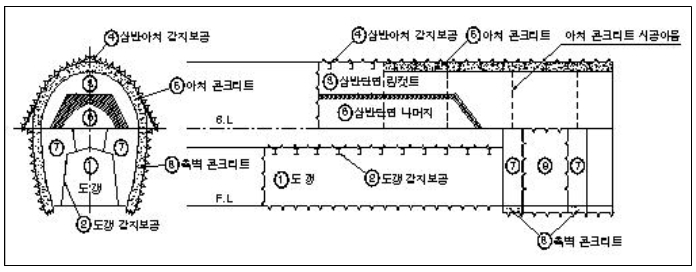

터널 갱구쪽 지반이 불량한 개소는 그림과 같이 ①저설도갱굴착 ②도갱강지보공건입 ③상반단면링컷 ④상반아치강지보공건입 ⑤아치콘크리트타설 ⑥상반단면 나머지 굴착 ⑦하반단면굴착 ⑧측벽콘크리트타설 순서로 저설도갱 상반단면 링컷공법으로 계획하였으며, 도갱크기는 버럭처리운반의 밧데리카열차의 운용효율을 높이기 위해 복선트롤리선을 부설하도록 저폭 3.5m×높이 3.1m×상부폭 3.0m, 도갱단면크기 9.8m2 로 터널굴착계획을 하였다.

< 설도갱선진 상반단면 링컷트공법 >

도갱크기를 크게 한 이유는 장대터널이기 때문에 버럭처리가 터널굴진 싸이클타임에 미치는 영향이 크기 때문이다. 종래 터널공사에서는 인력토운차운반을 강재트롤리(1m3) 8 대~10 대를 밧데리카 1 대가 견인, 운반(운반속도 5~10km/h)하는 것으로 개선하였다. 갱내에서 갱외로 나올 때는 발파한 버럭운반을 하고 갱외에서 갱내로 진입할 때는 지보공재료반입, 콘크리트용 골재, 물, 시멘트 등 기타 필요한 물품을 반입하였다. 또한 밧데리카의 운용효율을 높이기 위해 트롤리선로 복선을 부설하고 중간에 분기기(슬라이드 포인트)를 제작 설치하였고, 버럭처리막장에는 Y 형 포인트를 설치하여 쇼벨로다가 강제트롤리에 적재하기 쉽게 하고, 라이닝콘크리트 타설시 버럭처리운반에 지장없도록 거푸집을 조립하였으며 터널내 운반통로의 효율을 증대시켰다.

저설도갱선진 상반단면공법을 채택한 사유는 상반단면으로 할 경우 상반굴착 후 하반굴착, 또는 지반이 양호할 경우 벤치컷으로 전단면굴착으로 작업장이 제한되나 저설도갱선진일 경우는도갱연장을 길게하여 중간에서 상반단면을 양방향으로 굴착할 수 있고 도갱이 선행관통하였을 경우는 관통지점에서 시점ㆍ종점방향으로 상반단면굴착을 할 수 있어 공기단축이 가능하다. 또한 터널지반상태와 용수상태 등 터널내 자연조건에 따라 상반단면 링컷이나 상반단면 목재지주식 방사형 지보공법으로 전환을 쉽게 할 수 있어 공기내 안전하게 시공할 수 있는 완벽한 터널굴착공법이다. 단점이 있다면 반드시 레일식 장비를 사용해야하므로 일반 토공장비는 활용이 불가능하다.

정선선 사북~고한간 도사 제 2 터널에서 시험시공한 2-붐 점보드릴로 상진반단면 공법을 검토한 결과 장대터널에서는 공기가 많이 소요되어 저설도갱 선단반단면 공법으로 시공계획서를 작성하여 착공하고, 2-붐 드릴잠보를 시험시공한 결과 붐의 위치이동, 각도방향 조정이 자동이 아니고 넛트를 인력으로 풀고 조여야하는 장비인 것으로 나타났다.

따라서 구멍뚫기 시간이 많이 소요되고 1 일 1 발파 정도의 수준이므로 1 발파 진행은 2.0m 까지 증대할 수 있으나 인력착암기의 1 일 2 교대 1 교대 1 발파 1.5m 이면 1 일 3.0m 굴진에 비해 저조하고 특수한 롯드 및 빗트를 계속 발주처가 구매 조달하는 것 등 효율성이 없어 2-붐 점보드릴 10 대는 폐기하는 것으로 이 터널공사중에 시험하여결정하였다.

또한 인력착암기로 1 발파진행을 높이고자 TY-24 나 RH-656 대신 BBC 란 착암기로 롯드길이 2,400mm를 장진하여 시험한 결과 지반이 양호한 신선한 암반일 경우 1 발파진행 1.5~1.8m 까지는 가능하나 착암기 중량이 TY-24 나 RH-656 보다 훨씬 무겁고 크기가 더 커서 한국사람 체질에는 맞지 않아 기능공들이 기피하였다. 보통 착암공 및 조수로 2 인 작업방식이 힘들어 도중에 교대하면서 작업해야 하기 때문에 2 개팀 4 인이 필요하여 비효율적이어서 부득이 TY-24 및 RH-656 에서 2,000mm 롯드 위주로 터널을 굴착하였다.

지반이 불량한 개소에 링컷공법으로 시공계획하여 터널을 굴착하였으나, 상반단면 강아치지보공을 공비를 절감키 위해 철도청에서 철거한 헌레일 30kg/m 를 활용하였다. 중량물은 밧데리카로 운반하였으며 적재, 적하, 지보공건입 등의 종래의 목재지주식 지보공의 기능공들이 강재를 취급하지 않고 터널공사장에서 떠나가기 때문에 지반이 불량개소는 정상적으로 시행하지 못하고 부득이 절충형인 저설도갱선진넓히기공법으로 굴착하였다.

지반이 양호한 개소는 시공계획한데로 그림의 저설도갱선진상반단면공법으로 굴착하였으며, 강아치지보공을 철도터널에서 처음으로 30kg/m 헌레일로 제작, 운반, 건입하는데 협소하고 열악한 갱내작업조건에서 작업효율이 없었지만, 크레인과 체인블럭 등 장비를 동원하여 극복할 수 있었다.

이러한 터널공사를 통하여 철도단선터널은 굴착단면크기가 적고, 지반의 변화가 심한 불량한 터널, 장대터널에서는 선진국에서 개발중에 있는 최신형 자동 점보드릴과 H 빔으로 제작된 강아치지보공을 확보 없이 상반단면공법 또는 전단면 공법을 시행할 수 없음을 인식하게 되었다.

라이닝콘크리트는 장대터널이고 지반의 변화가 심하고, 공기문제 등을 고려 ①아치라이닝 콘크리트 선행 후 ②하반굴착 ③측벽을 콘크리트로 하는 아치역라이닝(逆差)공법을 기본공법으로 하여 아래 그림과 같이 시공하였으며, 처음으로 터널갱내에 믹서를 설치하고 콘크리트 인력비비기를 믹서비비기로 개선하여 콘크리트 타설 효율과 질을 증대시켰다.

종전에는 터널버럭을 갱내에서 콘크리트용자갈로 인력으로 생산, 운반하였으나 갱외에서 크랏샤로 생산, 트롤리로 갱내에 반입 사용하였고, 공기압 콤푸렛샤는 모두 건설회사가 구매 설치하여 사용하였고 장대터널의 갱내조명설비와 공사용 환기설비를 위해 갱외에 변전소 설치, 밧데리카 충전실, 중기정비소, 숙소, 사무실, 노무자위생시설 등 대규모작업설비와 갱내공사용 환기설비는 전단면 환기용 터보팬(RPM 3,600, Turbo Fan)과 도갱 및 상반단면 막장환기용 축류팬(RPM 1,800)을 사용하는 등 우리나라 터널공사에 처음 공사용 환기를 시행하였다. 시공계획수립시 1945 년 이전 적용하던 비현실적인 품셈을 실제현장과 적합하게 합리적으로 적용할 수 있는 새로운 품셈산정 방안을 작성하여 정암터널 굴착공사를 계기로 개선하고 정부품셈에 반영하여 현재까지 사용하고 있다. 이때부터 터널공사는 합리적이고, 경제적으로 설계ㆍ적산할 수 있도록 기본틀이 마련되어 정암터널 굴착공사는 우리나라 터널기술발전에 크게 기여하였다.

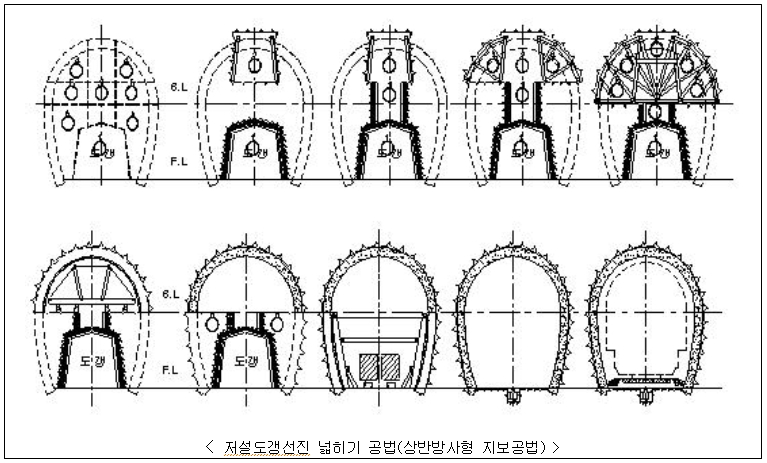

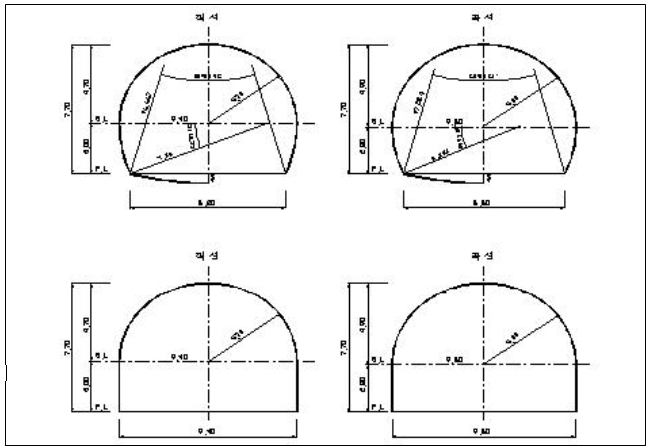

1975. 10~1980. 10 충북선 조치원~봉양간 113.2km 복선화 철도건설공사에서 천둥산 박달재가 있는 소백산맥의 인등산을 횡단하는 동량~삼탄간 연장 4,306m 의 인등터널은 복선철도터널로서는 처음으로 최장대 터널의 단면을 그림과 같이 표준단면을 바꾸어 전단면 굴착공법으로 시공하였다.

터널단면크기 및 형식은 마제형이 아닌 측벽을 수직으로 하여 배수구를 양쪽측구로 하고 상반아치를 반원형으로 설계하여 인력착암기를 트럭에 조립한 조립식 점보로 전단면을 구멍뚫어 화약으로 발파하였으며, 복선터널에서 처음으로 착암기 롯드길이를 2,400mm 를 1 발파진행 1.8m~2.0m 까지 성공시켰다.

터널내 작업공간이 넓어서 버럭재는 쇼벨로더, 버럭 운반은 8ton 덤프트럭인 일반 토공장비를 터널굴착공사에 활용하였다. 강아치지보공 제작은 냉각가공으로 만곡하여야 하나 아직 국내에서는 자유롭게 제작할 수 있는 설비가 없어 강판을 현장에 운반하여 절단, 용접하는 방식으로 만곡형 H-빔을 제작하고 갱내에 반입, 건입하였다. 건입할 때 중량물이므로 덤프트럭운반, 쇼벨로우더 지원이 강아치지보공 건입에 많은 역할을 하였으며 덤프트럭은 막바지에 10ton 트럭이 동원되었다.

양쪽갱구에서 지반이 불량한 구간까지는 ①상반단면굴착 ②상반아치강지보공건입 ③하반단면 1 단계 굴착 또는 벤치컷 ④측벽강지보공 상반강아치 지보공과 연결건입 ⑤하반단면 2 단계굴착 정리 ⑥라이닝콘크리트 전단면 스틸폼조립설치 ⑦라이닝콘크리트 타설 시공순서로 굴착하였으며, 지반이 양호하고 신선한 암반구간만 전단면 굴착공법으로 굴착하였다.

터널라이닝 콘크리트는 목재거푸집을 사용하지 않고 처음으로 철재로 스틸폼을 전단면으로 길이 10m 로 제작하여 아치와 측벽을 동시에 라이닝콘크리트를 하였으며 양쪽갱구부에 콘크리트 생산설비와 콘크리트운반 믹서차, 펌프카로 라이닝콘크리트를 인력에서 해방하여 기계화를 성공시켰다. 이는 복선터널이기 때문에 터널내 작업공간을 활용할 수 있었으므로 기계화 시공이 가능하였다.

특히 우리나라 터널 라이닝콘크리트를 펌프콘크리트를 사용한 것은 1978. 3. 30 호남복선 대전~이리간 이었다. 개통한 이듬해(1979. 1. 11)에 가수원~흑석리간 괴곡터널(260m)이 붕괴사고가 발생하였는데 붕괴원인은 라이닝 배면 공동채움이 부실하였다. 이를 해소하기 위한 장기대책으로 모든 터널라이닝콘크리트는 반드시 펌프콘크리트로 타설하는 방식을 정부에 건의하여 펌프콘크리트장비를 외국으로부터 반입하기 시작하였다. 인등터널은 처음부터 설계에 반영하여 인력시공을 지향하고 굴착공법과 라이닝콘크리트를 기계화로 시공할 수 있었으며, 이 터널에서 2 번째로 터널공사용 환기설비를 설계에 반영하여 공사환경조건을 개선하였다.

5. 1980년~최근까지 철도터널 건설

980 년부터 최근까지 경제사회개발계획에 따라 물동량 증가와 활동인구증가의 수송난을 해결하기 위해 철도수송능력을 증강함에 따라 호남선 이리~송정리간 101.2km 복선화, 경원선 성북~의정부간 13.1km 복선전철화, 서울남부에 1,000 만 ton 규모의 화물기지 건설, 광양제철선 광양~제철소간 19.7km 건설, 안산선 금정 ~안산간 20.0km 복선전철건설, 동해남부선 울산역 이전 11.8km, 과천선 금정~남태령간 14.3km 지하철건설, 분당선 오리~왕십리간 31.7km 지하철건설, 일산선 지축~일산간 19.2km 지하철건설, 경인선 구로~부평간 14.9km 2 복선전철화, 영동선 영주~철암간 87.0km 전철화, 전라선 신리~순천간 119.0km 개량, 장항선 천안~장항간 143.1km 복선전철화, 경춘선 망우~춘천간 83.3km 복선전철화, 중앙선 청량리~원주간 108.2km 복선전철화, 호남선 송정리~목포간 70.6km 복선전철화, 목포대불단지선 일로~대불간 10.3km 철도건설, 경의선 용산~문산간 47.2km 복선전철화, 영동선 통리~도계간 16.5km 선로개량 등을 건설하였거나 건설 중에 있다.

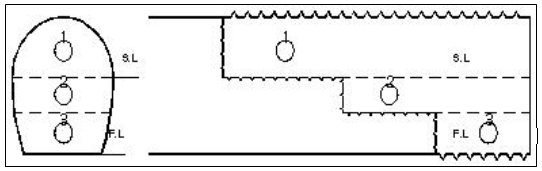

터널내공 단면크기 및 형식은 선로보수 기계화작업, 보수요원의 통로, 신호 CTC 및 통신기기함, 중앙배수구를 측벽양쪽배수구로 개선 등을 고려하여 측벽직선형과 마제형으로 구분하고 있으나 단면 크기 및 형식은 다음 그림과 같다.

< 최근철도단선터널 단면크기 및 형식 >

< 최근철도복선터널 단면크기 및 형식 >

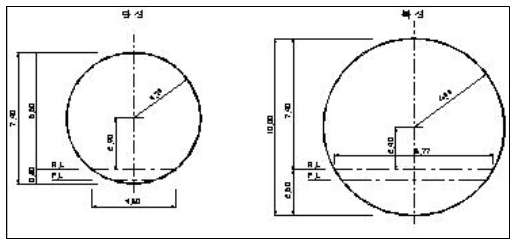

< 최근철도 TBM 공법 터널단면크기 >

6. 제어발파(Smooth Blasting) 시험시공

1979. 5~1984. 7 건설한 서울남부화물기지의 인상선 오봉터널(복선 750m)을 시공할 때 우리나라에 NATM 공법이 처음으로 소개되었다. 1981. 5. 10~17(7 일간) 프랑스 니스에서 열린 국제터널협회(ITA) 제 7 차 총회에 우리나라가 처음으로 가입하는 등 터널공사는 NATM 으로 해야 한다는 등 열기가 한창이고 프랑스, 스웨덴, 오스트리아, 노르웨이, 독일 등 유럽 터널공사 현장견학 등 NATM 기술습득에 열중하던 시기였다.

이 당시 우리나라의 터널 기술수준과 터널 굴착장비의 수준으로서는 NATM 도입에 선행되어야 할 조건들이 있었다. 첫째 터널발파 후 암반면의 요철이 적고 여굴이 적은 제어발파기술이 없었고, 둘째 제어발파에 사용하는 폭약의 국산화가 초기 단계였고, 셋째 제어발파 및 NATM 은 굴착장비 즉, 착암기의 성능이 자동조정 장치가 된 유압점보드릴을 확보해야하고, 넷째 숏크리트 혼화재 및 장비, 기능공을 확보해야 하고, 다섯째 락볼트, 계측장비 등이 문제였으며 NATM 성공여부는 제어발파의 성공이 선행되어야 하므로 철도터널에서 처음으로 제어발파를 시험시공하게 되었다.

시험시공터널의 종별 및 크기는 철도복선터널 내공단면 폭 10m, 내공높이 7.7m, 굴착단면크기 78.0m2 이었고, 터널지반상태는 편마상 경암으로서 암반의 절리가 60°~40°방향으로 발달하고, 풍화도가 55%, 탄성파속도 3,020~4,750kg/m2, 비중 2.71, 공극율 0.7~4.9%, 평균 1.87% 정도의 지반이며 터널뚫기 공법은 전단면굴착공법, 구멍뚫기장비 Hydraulic-2Boom Jumbo, 버럭적재 쇼벨로다, 버럭운반 10ton 덤프트럭, 강지보공 150×150 H-빔으로 제작 건입하였다.

이 점보드릴의 롯드직경은 38mm, 빗트의 직경 42mm, 장약은 젤라틴 다이나마이트 특수정밀폭약 Finex1,2, 전기뇌관 MS, DS, 직열식 결선방법으로 1 발파진행 1.5m 를 기준하여 시험발파를 하였다. 구멍수는 전단면 총 233 구멍 중 심빼기 20 구멍, 중간부 131 구멍, 바닥부 26 구멍, 벽부 28 구멍, 천정부 28 구멍을 뚫어 장약발파하였으며, 1 차, 2 차, 3 차 비교시험 발파하였다.

시험한 결과 제어발파를 일반화하는데 있어서의 문제점이 파악되었으며 개선 방안도 검토되었다. 또한 이러한 시험시공을 통하여 시공회사의 의지와 기능공확보, 현장조건에 적합한 투입장비, 굴착량과 여굴 등 수량 정리 현실화, 적합한 화약종류 국산개발이 계속 개선되는 등 기초자료를 습득하여 철도터널기술발전과 NATM 실용화에 참고가 되어 기술발전에 크게 기여하였다.

7. 철도터널 NATM 공법 설계 및 시공

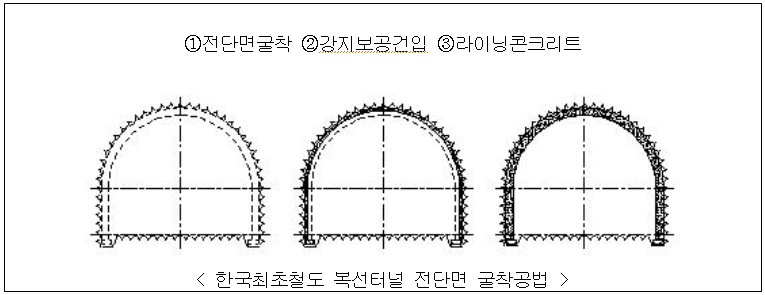

1986. 2~1988. 10 안산선 금정~안산간 20km 복선전철 건설공사에서 철도터널을 처음으로 NATM 으로 설계하여 시공하고, 시공감리회사가 시공관리 감독하는 체제로 시행하였다.

안산선의 터널은 4 개소 2,084.5m(최장 1,072.5m)로서 터널단면 크기 및 형식은 선터널마제형이고, 터널별 지반조사를 하여 지반조건에 따라 NATM 으로 설계하고 라이닝콘크리트의 두께와 모양은 숏크리트인 지보패턴에 따라 40~45cm 로 하였다. 지보패턴은 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ으로 구분하여 시공하였다.

지보패턴Ⅰ은 암질이 풍화암이고, 파쇄대지역으로서 R.Q.D 가 불량한 지반에 적용하고 숏크리트 두께 15cm, 강지보공 H-빔 125, 간격은 1.2m, 락볼트는 D25×3.0m 를 터널전단면에 15 개를 삽입하는 것으로 그림 같이 시공하였다.

.jpg)

< NATM 지보패턴Ⅰ >

지보패턴Ⅱ는 지반이 연암 및 경암 1, R.Q.D<50 인 경암지반에 적용하고 숏크리트 두께는 10cm, 강지보공은 사용하지 않았고 락볼트는 D25×3.0m 를 터널아치부에 11 개를 1.3m 간격으로 삽입하는 것으로 그림과 같이 하였다.

.jpg)

< NATM 지보패턴Ⅱ >

지보패턴Ⅲ은 지반이 경암 2, R.Q.D>=50 인 경암지반에 적용하고 숏크리트 두께는 7cm, 강지보공은 사용하지 않았고 락볼트는 지반의 잠재적인 균열이나 절리가 있어 락볼트가 필요하다고 판단되는 개소만 무작위로 그림과 같이 하였다. 전반적으로 터널아치부에 파쇄대 등이 나타나 발파 후 붕락이 예상될 경우에는 훠폴링(Forepoling)을 실시하여 붕락을 방지하고 지반의 이완을 예방하도록 하였다.

.jpg)

< NATM 지보패턴Ⅲ >

터널굴착장비는 6ton 트럭에 인력착암기를 착암대에 설치한 간이 점보로 굴착발파하였다. 공기압축기 600cfm, 버럭적재 쇼벨로다, 버럭운반 8ton 덤프트럭, 숏크리트 장비는 Aliva Concrete Spraying Machine 으로 하고 라이닝콘크리트는 전단면 철재거푸집, 콘크리트는 레미콘회사에서 레미콘운반차로 현장에 반입, 콘크리트펌프로 타설하였다.

터널방수는 숏크리트 표면에 폴리펠트(Polyfelt) TS700 을 못과 와셔를 써서 고착시키고, 카보폴(Carbofol) 방수쉬트를 전기인두로 접착시켰다. 이때 철도, 지하철, 도로 등 국내터널 NATM 에 사용하는 방수쉬트재료 모두 스위스로부터 수입품이었으나, 철도청에서는 기술제휴하여 국산품 생산체제로 한정 사용하기로 약속하고 국산품 개발을 유도 권고한 결과 요즘 방수재는 전량 국산방수재를 사용할 수 있게 되었다.

그동안 철도터널 방수방식은 라이닝콘크리트 뒷면으로 자연배수식으로 설계, 시공하였으며 이 터널에서 처음으로 선진국에서 적용하고 있는 숏크리트면과 방수막 사이로 일부 배수하는 공법으로 시공하기 시작하였다.

안산선 복선전철건설 이후부터 최근까지는 과천선, 일산선, 분당선 등 지하철의 터널과 전라선, 호남복선 송정리~목포간, 장항선 복선전철화, 경춘선 복선전철화, 중앙선 청량리~원주간 복선전철화, 경의선 용산~문산간 복선전철화, 영동선 통리~도계간 철도개량 등 터널은 모두 NATM 으로 설계, 시공 중에 있다.

철도터널은 상반단면 선진공법을 기준하여 터널암반조건에 따라 벤치컷 또는 전단면공법으로 전환하여 굴착하고 있다.

특히 단선터널은 터널폭이 좁아 투입장비의 규격에 제한을 받아야하므로 대형장비를 투입할 수 없어 주요터널은 2 붐점보로 구멍을 뚫어 화약발파하고 있으나 중소터널과 공사규모에 따라 인력착암기를 사용하는 경우도 있다. 버럭처리는 토공장비인 쇼벨로우더와 8~10ton 덤프트럭이고, 콘크리트는 전량 레미콘을 터널내에 반입하여 철제거푸집, 펌프콘크리트 타설을 하고 있다.

복선전철건설의 터널은 대부분 복선터널이므로 점보드릴, 쇼벨로다, 덤프트럭 등 대형장비를 투입하고 있다.

또한 철도터널갱문을 종전에는 터널연장을 가급적 짧게 하려고 노선선정을 계곡을 따라 터널입지를 정하여 갱문은 중력식콘크리트 면벽을 설치하고 터널갱문 뒤, 좌우의 깎기비탈면 보수유지관리, 우기시 배수처리 등을 고려 갱문높이와 좌우연결 옹벽높이 및 길이를 정하여 설계, 시공하였다.

최근에는 터널굴착공사시 최신장비투입으로 공기단축이 가능하여 터널길이가 다소 길게 하더라도 터널 입출구부의 지반이 좋고 신선한 산등성에 입지할 수 있도록 노선을 선정하고, 자연환경과 지형에 맞추어 터널단면을 경사지게 설계하여 면벽식 갱문과 2종 옹벽을 가급적 채택하지 않고 있다

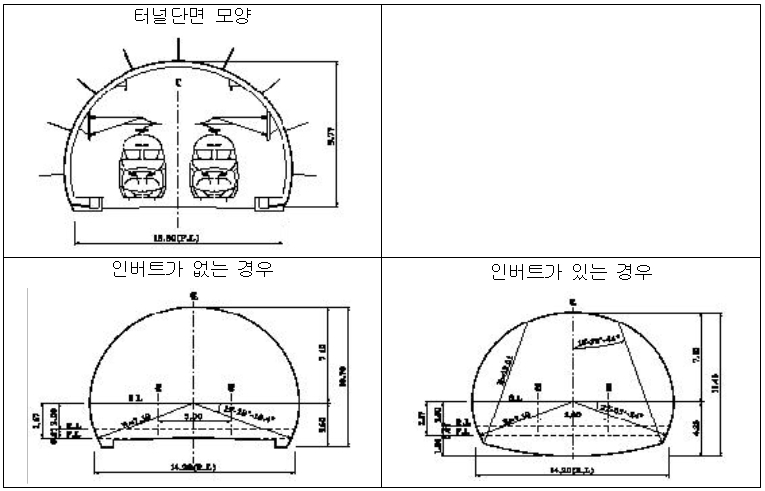

8. 고속철도 터널기술

고속철도터널의 단면크기 및 형식은 아래 그림과 같이 복선터널 마제형으로 하고 있다. 내공단면크기는 열차운행 최고속도 200km/h 이하일 때는 차량의 크기와 관련되는 차량한계 및 건축한계, 보수유지관리작업 기계화, 전기, 신호, 통신, 배수, 시설, 보수요원의 통로 등을 고려하여 결정하나 200km/h 이상일 때는 열차주행시 터널공기압 변동 등을 고려하여야 한다.

터널내에서 열차운행 최고속도 350km/h 로 양방향으로 교행할 때 발생하는 최대 공기압을 차량의 차체가 받는 압력으로 하여 단선터널은 2700Pa/3sec, 복선터널은 4,300Pa/3sec 로 하여 내공단면크기를 단선터널은 90m2, 복선터널은 107m2 로 설정하였다. 산악터널과 도심터널로 구분하였고, 투자비를 고려하여 대부분 복선터널로 설계하였다. 특히 터널연장이 총 189km 나 되는 우리나라 역사상 최대규모의 터널공사이므로 경제적인 최신기술과 품질면에서 완벽하도록 설계하여 시공하고 있다.

< 경부고속철도 터널단면크기 및 형식 >

터널지반분류는 시추조사 등 지반을 조사한 모든 자료를 종합 검토하여 각 시추점의 터널단면 지반상태를 RMR(Rock Mass Rating) 지반분류기준으로 분류하였다. 터널단면의 지반상태를 등급화하기 위해 일축압축강도, RQD(Rock Quality Designation), 절리간격 및 절리조건 등 공학적 특징외 터널과 절리면 방향과의 상관관계를 고려하여 지반을 다음 표와 같이 5 종으로 분류하였다. 지반의 등급에 따른 터널 자립시간과 무지보공 굴진길이 및 폭(Unspported Span)은 RMR 등급에 따른 터널자립성을 기준으로 하였다.

지반상태

매우양호 :Ⅰ등급, 100~81 RMR

양 호 :Ⅱ등급, 80~61 RMR

보 통 :Ⅲ등급, 60~41 RMR

불 량 :Ⅳ등급, 40~21 RMR

매우불량 :Ⅴ등급, <20 RMR

굴착공법은 그 당시 우리나라에서 가장 경제적인 공법이 NATM 이므로 산악터널은 표와 같이 NATM 패턴으로 설계하여 시공하고 갱구 부근이나 단층, 파쇄대 등 지반조건이 특수한 경우는 파이프 루핑, 훠폴링, 그라우팅, 강지보공, 멧사공법 등을 지반조건에 따라 조합, 적용하였다. 도심지 및 주거지역, 하저터널은 TBM 공법 또는 개착식 공법으로 하고 소음, 진동 등 환경공해를 허용기준치 이내로 하기 위해 도심터널은 지표에서 40~50m 깊이에서 굴착하였다. 농경지나 지역주민의 민원으로 지상노선이 협의되지 않는 부득이한 개소는 지하깊이 20m 전후로 개착식 공법으로 설계하여 시공하였다.

갱문형식은 기존철도에서는 대부분 면벽형으로 설계, 시공하였으나 경부고속철도에서는 터널미기압을 고려 우리나라에서 최초로 벨마우스식으로 설계하여 시공하였다. NATM 공법의 굴착은 3붐 유압점보로 구멍뚫기를 하여 쇼벨로다로 적재하여 15ton 덤프트럭으로 운반하고 상반단면선진벤치컷공법, 또는 전단면 굴착공법이며 화약발파 공법은 제어발파 또는 Supex-cut, 정밀벤치발파공법, 미진동벤치발파공법, 신벤치발파공법 등 터널굴착조건에 따라 굴착하고 있다.

경부고속철도 NATM 패턴

패턴별 : 패턴-Ⅰ

지반분류 RMR기준 : 100~81

1 차 와이어 매쉬 : -

강지보공 규격 및 간격 : -

1 차 숏크리트 두께 : 5 ㎝

록크볼트 규격 및 간격 종×횡 : ∮25×4.0, 2.5×2.0

2 차 숏크리트 두께 : 5 ㎝

2 차 와이어 매쉬 : -

3 차 숏크리트 두께 : -

1 발파진행 : 2.5m

라이닝콘크리트 두께 : 40 ㎝

패턴별 : 패턴-Ⅱ

지반분류 RMR기준 : 80~60

1 차 와이어 매쉬 : ○

강지보공 규격 및 간격 : 100×100×6×8.0, 2m 간격

1 차 숏크리트 두께 : 5 ㎝

록크볼트 규격 및 간격 종×횡 : ∮25×4.0, 2.0×1.5

2 차 숏크리트 두께 : 5 ㎝

2 차 와이어 매쉬 : -

3 차 숏크리트 두께 : -

1 발파진행 : 2.0m

라이닝콘크리트 두께 : 40 ㎝

패턴별 : 패턴-Ⅲ

지반분류 RMR기준 : 60~41

1 차 와이어 매쉬 : ○

강지보공 규격 및 간격 : 125×125×16.5×9.0, 1.5m 간격

1 차 숏크리트 두께 : 5 ㎝

록크볼트 규격 및 간격 종×횡 : ∮25×5.0, 1.5×1.5

2 차 숏크리트 두께 : 5 ㎝

2 차 와이어 매쉬 : -

3 차 숏크리트 두께 : 5 ㎝

1 발파진행 : 1.5m

라이닝콘크리트 두께 : 40 ㎝

패턴별 : 패턴-Ⅳ

지반분류 RMR기준 : 40~21

1 차 와이어 매쉬 : ○

강지보공 규격 및 간격 : 150×150×7×10.0, 1.3m 간격

1 차 숏크리트 두께 : 5 ㎝

록크볼트 규격 및 간격 종×횡 : ∮25×5.0, 1.3×1.3

2 차 숏크리트 두께 : 10 ㎝

2 차 와이어 매쉬 : ○

3 차 숏크리트 두께 : 5 ㎝

1 발파진행 : 1.3m

라이닝콘크리트 두께 : 50 ㎝

패턴별 : 패턴-Ⅴ

지반분류 RMR기준 : 20 이하

1 차 와이어 매쉬 : ○

강지보공 규격 및 간격 : 150×150×7×10.0, 0.8m 간격

1 차 숏크리트 두께 : 5 ㎝

록크볼트 규격 및 간격 종×횡 : ∮25×6.0, 0.8×1.0

2 차 숏크리트 두께 : 10 ㎝

2 차 와이어 매쉬 : ○

3 차 숏크리트 두께 : 10 ㎝

1 발파진행 : 0.8m

라이닝콘크리트 두께 : 60

숏크리트공법은 습식숏크리트와 건식숏크리트 중 습식이 양호하나 습식혼화재료의 국내생산이 없었고, 재료를 외국으로부터 수입하여 시공한 실적은 있으나 일반화되지는 않았다. 부득이 국산재료와 국내기술진이 쉽게 할 수 있는 건식으로 설계하여 천안~대전간 시험선 궁현터널에서 숏크리트 시공을 하였으나 그 후, 공극발생 등 숏크리트 시공부실 논란이 생기자 습식공법으로 변경하였다.

터널배수 및 방수공법은 자연배수방법을 기준으로 하고 라이닝콘크리트 타설전에 방수막으로 처리한 후 철재거푸집을 설치하여 라이닝콘크리트하는 방법으로 하였다. 숏크리트면과 콘크리트라이닝 배면의 방수막 사이의 누수는 터널양쪽 하수구로 연결하여 배수토록 하였다. 라이닝콘크리트 철재거푸집 설치후 레미콘을 반입하고 펌프콘크리트를 타설하였다.

특히 시험선 운주터널에서 전단면 자주식 유압스틸폼을 최초로 제작, 설치하여 시공회사의 현장 배치플랜트에서 생산한 콘크리트를 레미콘 운반차로 반입하고 펌프콘크리트로 타설하였다. 자주식 유압스틸폼에는 전기자동바이브레이터 50 개를 상하 좌우에 설치하여 라이닝콘크리트 다짐을 인력에서 자동화로 개선하였다. 또한 숏크리트에서 발생하는 오염된 오수는 터널갱구 양쪽에 자동여과장치를 설비하여 주민들이 언제든지 직접 확인할 수 있도록 환경관리를 하였다.

터널 라이닝콘크리트의 시공이음개소는 방수패드를 삽입하여 누수가 되지 않도록 하였고, 라이닝콘크리트의 균열을 예방하기 위해 터널갱구로부터 지반이 불량한 위치 구간은 아치구간만 철근을 배근하였다.

터널측량은 항공측량한 좌표를 기준으로하여 선로곡선 시종점 등 기준점을 설치하고 터널중심 평면선형과 종단선형의 기준점을 설치하였다. 터널 굴착중 또는 관통후, 터널측량은 레이저 광선과 인공위성자료를 활용하는 고도의 측량기술로 확인, 점검하였다.

< 경부고속철도 터널 >

품질관리는 시공회사, 감리회사, 발주처 모두 ISO 를 획득하고 시공회사와 감리회사는 공사착공전

품질관리계획서를 작성하여 제출하면 발주처에서 검토승인 후 공사를 시행하였다. 품질관리는 시공회사에서 품질관리 QC(Quality Control), 감리회사에서 품질검사 QS(Quality Surveillance), 발주처는 품질검사 또는 보증 QA(Quality Assurance) 하는 체계로 철도건설 공사에서는 처음으로 시행하였다. 특히 선진국의 품질관리기법을 국내기술로 하기 위해 프랑스 TGV, 독일 ICE 공사에서 경험이 있는 기술진을 현장에 투입하여 국내터널 기술수준을 더 한층 발전시켰다.

9. 터널 굴착 장비

암석에 구멍을 뚫는데 기계를 사용하게 된 것은 19 세기 중엽 Mont Cenis 터널에서 처음으로 실용적으로 사용한 후 1940 년대까지는 세계 각 국에서 터널천공용 기계로 피스톤식 착암기 및 햄머식 착암기를 사용하였다.

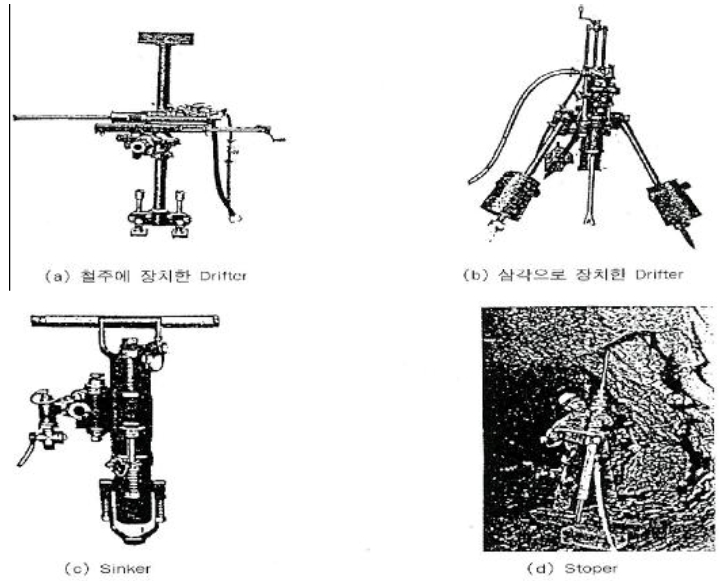

광복 전 건설한 경부선, 중앙선, 경전선 등 철도건설 터널공사에 사용한 착암기도 아래 그림과 같은

착암기를 사용한 것으로 추정하고 있다.

광복 후 국가 경제 부흥책 및 경제개발 1, 2 차 계획정책으로 건설된 영원선(현 태백선), 영암선, 충북선, 문경선, 황지선, 정선선 등 산업선 철도노선들은 험준한 산을 통과하게 되어 산악터널을 많이 뚫어야 했다.

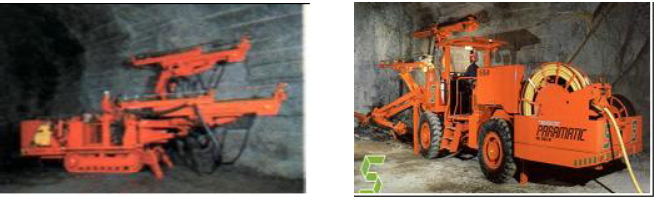

당시 사용하였던 천공기는 압착공기 착암기인 Drifter, Sinker, Stoper 등으로 천공효율을 향상 시켰다. 또한 국내에 사용된 TBM(Tunnel Boring Machine)용 천공기는 아래 그림과 같다.

< 각종 천공기 >

< TBM 전경 >

< TBM 전면 및 굴착면의 모습 >

10. 터널 갱문의 변천

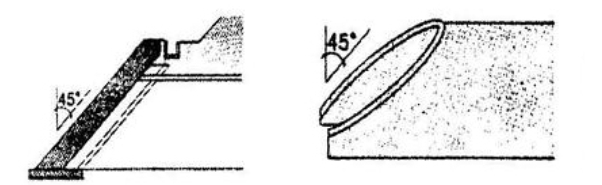

기존 철도 터널의 갱문은 도로터널과 달리 대부분 인적이 드문 산악지에 위치하고 갱구부가 외부자 시점에 노출되지 않아 미적인 조형미보다는 대부분 면벽식 갱문으로 기능유지와 구조적 안정성을 중요시하였다.

최근에는 철도의 고속화로 인한 터널갱구부에서의 미기압파에 의한 진동소음 문제로 인하여 아래 그림과 같은 원통 절개형이나 45 도 경사진 면벽형 갱문이 제안되고 있으며, 경사진 갱문은 수직형에 비하여 20% 이상의 미기압파가 감소되는 효과가 있다.

갱문 주변에는 계절변화와 지역의 이미지를 표현할 수 있는 식재조성 및 조형물을 설치하여 주변경관과 조화되도록 설계단계에서부터 고려하고 있다. 또한 시공중 갱구 위치를 최소 토피 0.5D 위치에 설정하여 절토면적을 최소화 함으로써 원지반의 자연환경훼손을 최소화하고 환경 친화적인 갱구부 설계를 지향하고 있다.

|