철도 역사 블로그

블로그

전체 11개의 글 (현재 1 페이지 / 3 페이지)

| 11 | 신의주 | 2025.01.10 |

| 10 | 황간 | 2025.01.03 |

| 9 | 장항 | 2024.12.27 |

| 8 | 강경 - 철도의 개통과 강경의 변화 | 2024.12.13 |

| 7 | 강경 - 강경의 역사와 수운의 발전 | 2024.11.29 |

| 철도와 도시 | |

| 신의주 | 2025.01.10 |

|

신의주 1) 들어가며 북한은 2019년 신년사에서 개성공단과 금강산관광의 재개를 강조한 바 있으며 2018년 말 [로동신문] 자료에 의하면 김정은 국무위원장은 중국과의 연결통로인 신의주의 철도역을 대대적으로 개축하는 것을 언급하였다. 먼저 북한의 행정구역을 보면 평양직할시, 라선특별시, 특별 구로 신의주특별행정구, 금강산관광지구, 개성공업지구가 있으며, 인구가 많은 주요 도시 순서에 따라 보면 평양, 함흥, 청진, 신의주, 원산, 남포, 사리원, 개성, 강계, 순천 등이 발달하였다. 평양 인구는 300만 명, 함흥과 청진이 각각 50만 명을 넘고 있다. 이러한 상황을 종합해 볼 때 주요한 교통인프라 건설 방향은 개성공단과 금강산, 신의주 특별행정구를 중심으로 하고 이를 연결하는 교통망이 주된 것이 될 것이다. 이 중 신의주역은 한반도와 중국을 연결하는 국경 역 중 하나이다. 서울에서 중국으로 가는 최단 경로는 평양을 거쳐 신의주와 압록강 철교를 건너는 노선이며, 신의주는 지형적으로 중요하여 역사적으로 많은 일이 일어났다. 신의주의 위치는 평안북도이며 도청소재지이다. 압록강을 사이에 두고 중국과 연결되는 도시로 북한에서 가장 큰 국경도시이다. 중국과 철교가 연결되어 있어 평양~베이징 열차가 정상적으로 운행하고 있다. 신의주에는 북한 최대 화장품 공장이 있고, 제지공장과 방직공장, 화학공장이 자리 잡은 경공업이 발전한 도시이다. 원래 평안북도 지역은 중국과 인접하는 지역으로 의주가 발달했는데, 의주 지역은 읍성과 남문, 통군정, 금강산 등 유명한 관광지가 있다. 의주는 지형상 고구려 아래로 국경을 수비하는 지역으로 의주읍성을 쌓아서 방비하였다. 가장 높은 곳에 위치한 것이 통군정으로 압록강이 내려다보이는 전략적인 곳에 위치해 있다.  ▲ 의주 통군정 그러나 철도가 부설되면서 중국의 단둥지역과 가까운 신의주지역이 발달하게 되었다. 신의주의 현재 인구는 34만 명으로 북한에서 평양, 남포, 함흥, 청진, 원산에 이어 여섯 번째로 큰 도시이다. 그리고 서울~평양~신의주~중국으로 연결하는 주요 교통로가 되는 도시이다. 2) 신의주역의 시작 신의주역은 경의선 부설과 함께 시작되었다. 경의선은 1905년에 개통되었지만 1911년 11월 압록강 철교가 완공되고 경의선 개량공사도 완성되면서 만주철도 안봉선의 광궤 개축과 함께 조선~만주 간 직통열차가 운행되었다. 1913년 당시 신의주 인구는 5,827명이었다. 러시아, 중국과 철도로 연결됨에 따라 대륙철도가 운행되었다. 그 사이에 평남선과 호남선, 경원선의 전 노선이 개통되면서 남북 종단 간선과 항구의 연락이 가능해졌고 함경선 일부 노선도 개통되었다.  ▲ 압록강철교 건설 공사(1911년 완공) 신의주 역사는 조선과 만주 연결에 있어 그 중요성에 따라 1911년 10월에 신축되었는데 3층의 기와구조로 하고 호텔을 겸업하는 설비로 되어있다. 신의주역은 종단역으로서 처음에는 임시 역사였는데 압록강 가교 공사에 따라 수화물 취급소 자리로 이전하여, 1911년 10월에 공사비 9만 엔(건물만)으로 서양식 3층 벽돌구조, 석면 슬레이트 지붕, 연 건축면적 387평(1,279m2)을 신축하였다. 건축양식은 르네상스식을 채택하였으며, 구조는 외부 벽돌에 내부 칸막이벽이며, 2, 3층 바닥의 파라페트 등은 모두 목조였다.  ▲ 1911년 신의주역 신축(3층의 르네상스 양식) 당시 건축양식을 보면 북쪽 지방은 일부에 벽돌을 이용하여 어느 정도 보온을 위한 구조를 채택하였다. 한편 구미의 건축양식을 도입한 신의주역과 부산역사의 르네상스식, 용산역사의 고딕 양식, 조선호텔의 북유럽 양식에 조선 취향을 가미한 양식 그리고 서양식 주택 건축의 대표라고 할 수 있는 철도국장 저택 등도 이 시대의 건축이었다. 신의주역은 1층을 역사로 사용했고 2, 3층에 설치된 서양식 호텔은 설비 면에서는 당시 부산역 다음가는 수준이었다. 1912년 8월 신의주역에 신의주스테이션호텔이 개업했다. 규모는 그다지 크지 않았지만, 설비는 완벽하였다. 후에 명칭을 철도회관으로 변경하고, 1941년 4월 철도호텔이라고 개칭하였다. 개통과 함께 예전의 종단역은 수화물 취급소로 이동하고, 기관차고 기타 관사 등은 옛 위치에 그대로 존속했다. 3) 철도 현황 신의주까지의 최초의 급행열차는 1908년 4월 1일의 열차 운전 시각 개정 시 ‘급행열차 취급 절차’을 제정하고, 부산~신의주 간의 융희호가 운행되었다. 1933년 자료에 의하면 대륙까지 달리는 국제철도의 경의선 구간 평균속도는 53.5km였다.  ▲ 다사도철도주식회사 신의주 본사 4) 변화 신의주역은 일제강점기 때 만들어진 후 한국전쟁 때 파괴되어 지금의 역은 단층의 2면 3 승강장으로 국제열차의 세관검사가 이루어지고 있는 역이다. 현재 경의선 평양~신의주 구간은 225km로 6시간에 운행하고 있다. 향후 신의주역은 크게 발전할 것으로 전망된다. 서울에서 경의선을 통해 중국 단동으로 갈 경우 반드시 거쳐야 하는 주요 역이 신의주역이다. 최근에 신의주 개발과 함께 철도역의 대대적인 개축에 관한 기사가 전해지고 있다.  ▲ 현재의 신의주청년역 현재 북한의 무역 상대로 중국은 2016년에 83.7%를 차지할 정도로 높기 때문에 중국과의 연계를 중시하는 것은 당연한 전략이라고 하겠다. 참고로 러시아는 무역 비중이 같은 해를 기준으로 1.2%를 차지하고 있다.  ▲ 출처 : 門脇椿峨, [신의주중학교 회지], 1992년 12월, p.79(https://search.yahoo.co.jp/image/search)  ▲ 남북철도 현지 공동조사 열차(2018. 11. 30. 철도공사 제공) 향후 신의주역은 무역 등을 고려한 국경도시를 중점적으로 개발될 것이다. 이를 활성화하는 교통인프라가 건설될 것이다. 현재 국경도시로서 기능을 하고 있는 주요 도시는 단둥과 연결하는 신의주, 중국 집안과 연결하는 만포, 중국의 도문과 연결하는 남양 등의 도시가 있다. 신의주역과 단둥을 연결하여 대륙철도의 운행이 가능하다. 단둥을 통하여 북경(北京)과 심양(沈陽), 대련(大連), 장춘(長春), 청도(靑島)로 직통 운행되는 여객운송 열차와 화물 운송 열차가 있으며, 모스크바~북경~평양의 국제 공동 운영 열차도 운행하고 있다. 단둥(丹東) 철도는 평양까지 220km 떨어져 있고, 서울까지 420km, 부산까지 871.5km 떨어져 있어 중국과 유럽, 아시아대륙 및 한반도를 연결하는 주요한 육로 통로가 되고 있다.  ▲ [그림 11] 신의주와 중국지역 교통망 개발계획 |

|

| 첨부파일 : 첨부파일이 없습니다. | |

댓글 0 ▼

| 철도와 도시 | |

| 황간 | 2025.01.03 |

|

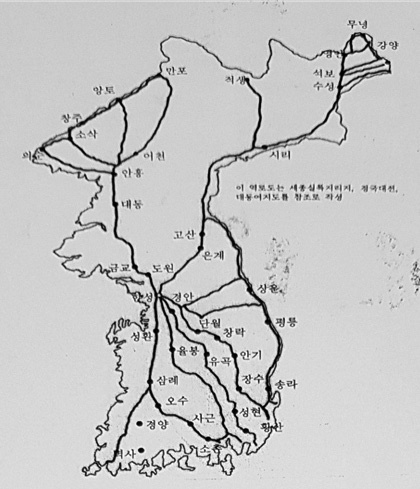

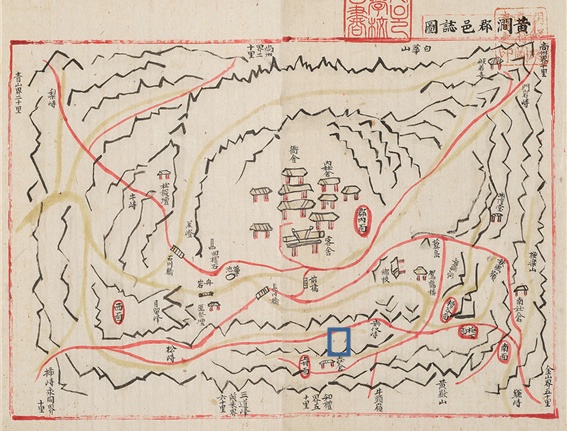

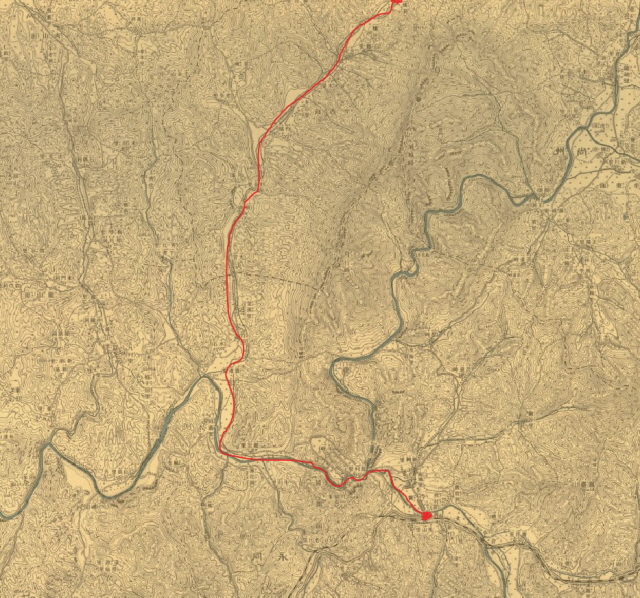

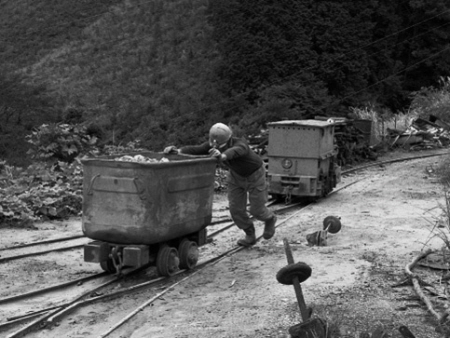

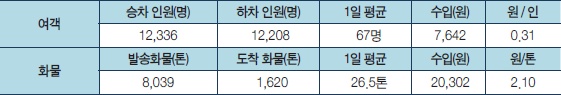

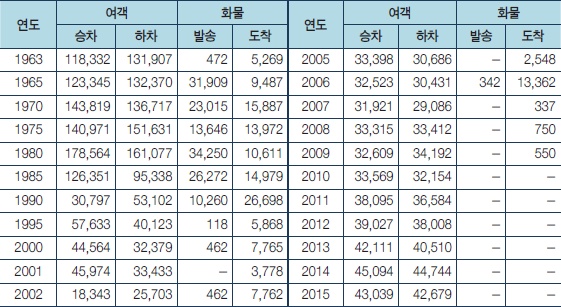

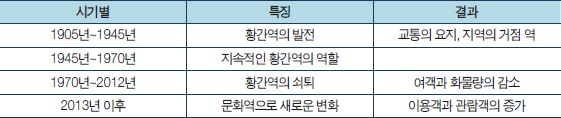

황간 1) 황간의 역사와 교통 황간역은 충북 영동군 황간면 하옥포2길 14호(마산리 42번지)에 위치한 역으로 경부선 서울 기점 227km, 부산 기점 217.4km로 경부선의 중간지점에 위치하며 해발 223m에 위치해 있다. 황간면의 역사를 보면 이 지역은 황간현(黃澗縣)에서 유래하며 신라 시대까지 거슬러 올라간다.(참고 46) 황간은 물이 채워진 골짜기라는 유래를 가지고 산과 물의 지역이며 교통의 요지이다. 북쪽으로 백화산, 남쪽으로 황학산이 자리 잡고, 이들 산지에서 각각 발원하는 석천(石川)과 송천(松川)이 서쪽으로 흐른다. 육로를 따라 경부 간의 철로와 고속도로가 통과하여 추풍령으로 이어지는 소백산맥 준령을 이루고 있다. 세종실록지리지(세종실록 149권, 지리지 충청도 청주목 황간현)를 보면 다음과 같이 기록되어 있다. “본래 신라의 소라현(召羅縣)인데, 경덕왕(景德王)이 지금의 이름으로 고쳐서 영동군(永同郡)의 영현(領縣)을 삼았고, 고려 현종(顯宗) 9년에 경산부(京山府) 임내에 붙이었다. 공양왕(恭讓王) 경오에 비로소 감무(監務)를 두었으며, 본조 태종 14년 갑오에 청산(靑山)에 합쳐서 황청(黃靑)으로 고쳤다가, 병신에 다시 갈라서 황간현감(黃澗縣監)을 두었다. 사방 경계는 동쪽으로 금산(金山)에 이르기 9리, 서쪽으로 영동(永同)에 이르기 22리, 남쪽으로 영동에 이르기 13리, 북쪽으로 상주(尙州)에 이르기 8리이다. 호수가 3백8호요, 인구가 7백42명이다. 군정은 시위군이 29명, 수성군(守城軍)이 4명, 선군(船軍)이 91명이다. 토성(土姓)이 6이니, 한(韓)·견(甄)·손(孫)·곽(郭)·심(沈)·전(全)이요, 망래성(亡來姓)이 1이니, 백(白)이요, 속성(續姓)이 2이니, 이(李)·김(金)이요, 금화(金化)의 속성(續姓)이 1이니, 임(林)이다. 땅이 메마르며, 기후가 많이 차다. 간전(墾田)이 1천7백25결(논이 10분의 5이다)이요, 토의(土宜)는 오곡과 배나무이다. 토공(土貢)은 꿀·밀[黃蠟]·석이(石茸)·호도(胡桃)·대추·칠(漆)·족제비털[黃毛]·지초(芝草)·수달피·삵괭이 가죽이요, 약재(藥材)는 산영양뿔[羚羊角]·승검초뿌리[當歸]요, 토산(土産)은 송이[松茸]이다. 읍 석성(邑石城) 둘레가 3백58보 2척이며, 안에 우물 하나가 있는데, 겨울이나 여름에도 마르지 아니한다. 역(驛)이 1이니, 신흥(新興)이요, 봉화가 2곳이니, 눌이목[訥伊項]이 현의 동쪽 금화(金化)에 있고, 현의 동쪽 소이산(所伊山)이다.” 황간역은 지형적으로 경상도, 충청도와 서울로 연결하는 교통의 요지에 속하였다. 충청도에는 율봉도를 비롯해 일신도, 연원도, 성환도, 황강도, 증약도, 시흥도, 금정도, 이인도가 설치되었다. 1462년에 역제를 개편하는 과정에서 율봉도는 율봉역(청주), 쌍수역(청주), 저산역, 장양역(진천), 태랑역(진천), 시화역, 증약역(曾若驛, 옥천), 가화역(嘉禾驛, 옥천), 토파역(土破驛, 옥천), 순양역(順陽驛), 화인역(化仁驛), 전민역(田民驛), 덕류역, 회동역(영동), 신흥역(新興驛, 황간), 사림역(舍林驛), 원암역(原巖驛) 등 17개 속역을 관할하는 역도로 확립되었다. 한편 1808년(순조 8년)에 편찬된 《만기요람(萬機要覽)》에는 쌍수역과 저산역, 장양역, 태랑역, 덕류역, 시화역, 함림역, 원암역, 증약역, 가화역, 토파역, 순양역, 화인역, 회동역(영동현), 신흥역(황간현), 전민역(회덕현) 등 16개의 속역과 3등마 478필, 아전과 군졸 8,704명이 있었다고 기재돼 있다. 이처럼 교통 면에서 황간현은 당시 추풍령을 넘어 영동과 대전을 연결하는 주요한 교통의 요충지였다. 아울러 이곳을 통해 보은으로도 연결되었다. 역로인 신흥역(신흥리, 남성리)으로 1905년 철도가 만들어지면서 황간역이 만들어지고, 지금의 역 주변(마산리)으로 발전 축이 변경되었다.  ▲[지도 16] 조선 시대 역로도(세종실록지리지, 경국대전, 대동여지도 참조) [지도 16]을 보면 황간은 추풍령을 통해 영동과 보은으로 연결되는 교통의 요지임을 알 수 있다. 현재 국도 4번은 황간에서 영동으로, 국도 19번은 황간에서 보은으로 연결되고 있다. 901번 도로는 상주로 연결되며 과거 흑연 탄광이 있는 곳이었다.(참고 47) 이처럼 황간지역은 교통의 요지였고, 자원이 풍부한 곳이었다. 또한 산세가 험하고 주변에 물이 많아 수질도 좋았지만(참고 48) 재해가 심한 지역이기도 했다.(참고 49)  ▲[지도 17] [황간군 읍면지](1899년 현재 서울대 규장각) 주) 네모가 현재 황간역, 빨간색이 도로, 황색이 물길 2) 근대의 황간역(경부선) 황간면은 일제강점기 초기 실시된 부군통폐합령(1914년)에 의해 영동군으로 병합돼 황간면으로 격하되기 이전까지는 독립된 황간군의 지역 중심지로서 그 아래 5개 면을 관할하였다.  ▲[지도 18] 황간역(1918년)(국토지리정보원 고지도) 주) 도로와 모서면 득수광산 표시가 있다 황간역은 1905년 1월 1일 경부선 개통 당시 보통 역으로 영업을 개시하였다. 그 후 1926년 4월 20일 역사가 확장 개량되었으며 1940년 4월 1일 경부선 복선 공사와 더불어 역사가 신축되었다.  ▲2대 황간역. 한국전쟁 때 소실되었다가 1956년 12월 30일 복구된 황간역  ▲3대 황간역. 1988년 3월 3일 1950년 6월 30일 한국전쟁으로 역사가 소실되었고 1951년 9월 18일 9·18 수복 후 가역사에서 영업을 개시하였다. 1956년 12월 30일 역사가 복구 준공되었다. 그 후 1988년 3월 3일 현재의 역사가 준공되었다. 1908년 통감부 철도관리국에서 발행한 《한국철도선로안내》에서 소개한 황간역을 보면 역에서 5마일 떨어진 청산군 월명동에 흑연광산이 있고, 한국흑연회사 출장소가 있다고 적고 있다. 역에서 북쪽으로 약 20정 떨어진 곳에 한천팔(8)경이 있으며, 관아와 우편취급소, 경찰분서, 한국공립소학교가 있었다.(참고 50) 영동의 이동(以東) 황간을 중심으로 하는 일대 지역은 황간 금광지(상촌면, 위치는 황간역 뒤쪽)로 불려 금의 매장량이 풍부한 지방이다. 1914년 《철도역세일반》을 보면 황간역은 다음과 같이 기록되어 있다.(참고 51) “황간역은 충청북도 영동군 황간면 소재이며, 역은 황간군청 소재지 읍내와 10정 떨어진 곳에 있고, 부근은 사방이 산으로 둘러싸여 농지가 적고 농산물이 많지 않으며 목탄, 흑연의 산지로 이름나 있다. 호수는 총 402호로 조선인이 356호 일본인이 46호이다. 인구는 1,881명으로 조선인이 1,727명, 일본인이 154명이다. 주변의 관공서는 헌병파견소, 우편소(우편, 전신사무), 공립심상고등소학교, 공립보통학교, 황간면사무소 등이 있다. 교통상황은 상주, 영동, 추풍령, 청산 지방에 통하는 도로가 있어도 대부분 험악하여 교통이 나쁘다. 철도 이용객은 1일 평균 21명으로 주변 역으로 이동하는 사람이 많고 주로 동절기에 많았다. 황간역에서 주변 역까지의 이동을 보면 영동역에서 승차 인원이 11인, 하차 인원이 9인, 추풍령역에서 5인, 하차가 6인, 김천이 승차 8인, 하차가 8인으로 되어있다. 역세권 내의 중요한 생산물을 보면 1913년 통계로 흑연 6,035톤, 보리 6,328석, 목탄 1,004톤, 콩 2,531톤, 장작 394톤, 목화 5,044관, 쌀 9,600석이었다.” 주변에 산이 많아 광산물과 임산물 등이 많았다. 통감부 철도관리국(1908)이 펴낸 《한국철도선로안내》에 보면 역의 약 5리에 청산군 월명동에 광산이 있어 흑연을 생산하는 한국흑연회사 출장소가 있었다고 기록하고 있다. 부산의 오토미(小富万次郞) 씨가 경영과 채굴권을 가진 흑연광산이 있고 5갱, 인부 60명을 사역하며 1일 최대 채굴량은 70톤으로 광산에서 정거장까지 손으로 미는 경편철도를 부설하여 운반하였다. 팔음산 광산(상주군 모서면 득수동, 옥서리)에서 약 13마일 떨어진 황간역까지 1913년 11월에 19.6km 거리에 궤간 64cm의 경편철도를 부설한 것이다.(참고 52) 운반은 무동력의 광산토목용 소형 무개화차를 이용하였다. 건설비는 10만 5천 원이었다. 이 운반은 1포(150근짜리) 8전 5리로 판로가 구주로, 이 광산은 전쟁의 영향을 받아 일시 사업을 중지하고 있었다. 당시 기록을 보면 사람들이 밀고 다니는 방식으로 흑연을 채취했다고 쓰고 있다.  ▲[지도 19] 상주시 모서면 득수면(득수광산)에서 황간역까지 경편철도 노선도(19.6km)(국토지리정보원 1923년 지도 사용, 현재 국도 901번) 주) 노선 거리는 당시 승인노선 19.6km와 네이버길찾기 거리 19.43km와 일치   ▲인력으로 움직이는 경편철도 황현의 《매천야록(梅泉野錄)》 융희 4년(1910)에 보면 다음과 같이 기록되어 있다. “황간군에 거류하는 일본인들이 흑연을 채취하기 위하여 철도 간선을 부설하였다. 그것은 황간 서면에서 상주 득수면까지 33리의 거리이다.”라고 기록되어 있다. 현재는 901번 국도 노선이다. 주변의 월류광산에서도 금과 은이 채굴되었지만, 현재는 폐광된 상황이다. 황간역의 운수 성적을 보면 여객의 경우 1일 평균 승하차 인원은 67.2명이었다. 황간역은 화물 취급이 많은 것을 알 수 있다. [표 62] 황간역 운수 성적(1913년)  [표 63] 화물 취급품목과 수송량(1913년)(단위 : 톤)  곡류는 주로 부산과 인천, 김천에서 들어왔다. 식염은 인천에서, 석유와 해산물, 건어물, 명태는 부산 등에서 들어왔다. 반출의 경우 과일은 대구와 인천, 김천으로 운반되었는데 호두와 감이 특산물이었다. 목탄과 장착은 대구와 김천으로, 흑연은 초량으로 반출되었다. 황간역 주변을 보면 정거장에서 동으로 10정에 시장이 있고, 음력 2, 7일에 열렸다. 하루의 거래량은 약 170원, 시장 세로 거래량의 100분의 1을 거두고 도량형은 모두 신법에 따른 것을 사용하였다. 수륙 운수의 관계를 보면 시장과 정거장 간 외 물자 운송에 특히 기록할 관계는 없고, 정거장과 시장 간 화물의 운반은 지게꾼에 의하고, 지게꾼은 약 100근에 운임은 5전이었다. 1912년의 황간역의 시장자료를 보면 주변 공업 등의 상태의 경우 정거장 주변에 기와 공장이 있었고, 연간 65,000개의 기와를 생산하였다. 직공은 13명, 철도로 이를 수송하였는데 대구와 김천, 왜관, 조치원으로 수송되었다. 또한 역의 동북 5마일에는 부산흑연회사가 경영하는 흑연광산이 있었다. 생산된 흑연은 미쓰비시물산에서 판매를 위탁하여 독일로 수출되었다.(참고 53) 한편 1927년 통계를 보면 생산물은 콩류와 목탄, 흑연이며, 쌀과 흑연은 부산으로 발송되었다. 도착 화물은 조와 소금 등이었다. 인구는 조선인 1,625호 8,364명, 일본인 48호 137명이었다. 주변에 소학교와 보통학교, 금융조합, 우체국 등이 있었다. 소학교 60명, 보통학교 385명, 금융조합 조합원 856명이었다. [표 64] 황간역 이용현황(1927년)  * 자료 : 《조선철도연선요람》(1927년) 이를 통해 보면 1913년에 비해 1927년에 승하차 인원은 약 3배 이상 증가하였는데, 발송화물, 특히 도착 화물이 4배 이상 증가한 이유는 주변의 인구도 증가하고 경제활동이 활발해진 것임을 알 수 있다. 1932년 발행한 《조선풍속대계》에도 황간의 지역적인 특성이 기록되어 있다. “경부선은 추풍령을 넘어 충북으로 들어가 쌀의 적출이 풍부한 황간, 영동, 옥천을 지나 대전에 이른다. 겨울에 추풍령을 북으로 넘으면 대륙적인 기후가 되어 기온이 급강하는 것을 느낄 수 있다. 영동의 이동(以東) 황간을 중심으로 하는 일대 지역은 황간 금광지로 불려 금의 매장량이 풍부한 지방이다.”(참고 54) 도로교통이 발달한 현재 황간역에서 상주역이 43.49km에 54분 소요, 영동역 15.43km에 18분 소요, 보은시외버스터미널이 49.99km에 57분 소요, 추풍령역이 8.97km에 13분이 소요되고 있다. 3) 황간역의 변화 1972년 황간역의 [역지] 기록을 보면 황간역은 하루에 900명이 기차를 이용하였고, 무연탄과 목재, 흑연, 비료, 양회 등 하루에 화차 21량, 소화물 30여 건을 취급하면서 지역경제의 중심 역할을 했다고 되어있다. 철도청이 발족한 1963년 이후의 황간역 이용객 추이를 살펴보면 연간 약 24만 명이 이용하였고, 1980년 최고 실적인 약 34만 명이 이용하였다. 그러나 그 이용자 수는 점차 감소하였고, 2015년에는 하루 300명이 이용하는 한적한 역이 되었다. 화물의 경우 2000년대 초반 화물 취급 역 거점화 정책 등으로 인하여 취급이 급격히 감소하고 현재는 중지된 상태에 이르렀다. 이처럼 황간역은 고속도로 개통과 대체 교통수단의 발달, 지역 인구의 감소 등 여건의 변화에 따라 2013년도에 이르러 폐지 대상으로 검토되면서 존폐 위기를 맞이하였다. [표 65] 황간역 이용 추이  [표 66] 황간면 인구 추이  [표 67] 황간역의 변화  당시 황간역의 강병규 역장과 황간중학교 35회 동기 모임인 ‘황간마실’의 정태경 회장 등이 주축이 되어 고향 역 지키기에 뜻을 모으고, ‘지역 주민과 함께 가꾸는 아름다운 문화영토’라는 슬로건 아래 황간역을 활성화하기 위한 다양한 활동을 펼치게 되었다. 이러한 사업을 ‘문화 플랫폼 황간역’이라고 명명하고 있다. 황간역은 2013년 8월부터 2017년 12월까지 총 59회의 공연을 하였고, 맞이방 갤러리에서 48회의 전시회를 열었다. 공연은 노래와 연주, 시 낭송 등이 어우러지는 음악회를 위주로 때로는 연극, 동화구연 등 이색 무대를 연출하기도 한다. 황간역 음악회는 유치원 어린이에서부터 학생, 주부, 이장 할아버지 등 마을 주민과 타지에서 온 연주단, 때로는 전문 음악인도 함께 출연하여 소박하고도 따뜻한 정을 나누는 음악회로 널리 알려져 있다. 특히 59회를 진행하는 동안 연인원 1천 명이 넘는 출연자가 순수 재능기부로 황간역 음악회를 이어오고 있는 것 자체도 유례를 찾기 힘든 일이다. 맞이방 일부를 전시 공간으로 리모델링한 황간역 갤러리에서 매달 열리는 전시회는 이미 금년 말까지 월별 전시 예약이 다 되어있을 정도로 인기가 높다. 이곳도 주민들이 자치활동 프로그램으로 만든 생활공예품이나 그림, 서예 작품은 물론 전국 각지의 지명도가 높은 작가들의 작품전이나 철도문화전 등으로 연중 다양한 볼거리를 제공하고 있다.  ▲황간역의 문화축제 이처럼 황간역은 작은 시골 역이지만 지역과 사람, 문화가 서로 만나 교류하는 문화 플랫폼으로서 역할을 톡톡히 하고 있다. 각종 언론매체에서도 황간역의 변모에 깊은 관심을 보이고 있다. 황간역은 2013년 8월부터 2017년 12월까지 TV에 50여 회, 신문과 잡지 등에 190여 회나 소개되었다. 주요한 행사로는 시 항아리, 음악회, 전시회, 철도교류회 등 다양한 문화행사와 황간여행, 노랑 자전거와 황간마실 여행을 통해 지역의 문화 플랫폼이자 여행 관문으로서 국내외에서 주목을 받는 테마역이 되고 있다. ======================================= 참고 46) 신라 때 소라현으로 소라천 위에 세워졌었고, 그 내의 이름 또한 소라천으로 지금 광평마을 앞의 냇물이다. 신라 경덕왕 때 이름을 고쳐 황간이라 하고 영동군에 속하게 했다. 고려 현종 9년(1018년) 경상도 경산부(현 경북 성주)에 소속되어 감무를 두었다. 고려 말 추풍령 일대에서 왜구들이 노략질과 겁탈을 일삼아 사람들이 두려워하여 살기를 꺼렸다. 또한 이곳은 소나무와 참나무가 하늘에 닿을 듯 무성하고 맹수가 출몰하여 단신으로 통행하기 어려운 곳이었다. 때문에 관기를 임산, 궁촌에 옮겨 설치하기도 했다. 조선 태종 13년(1413) 경상도에서 충청도로 이속시키고, 다음 해(1414)에 청산현과 합쳐 황청현이라 하고 사군봉 아리현청을 설치했다가, 후에 황계현으로 불렀다. 동왕 16년(1416) 황간과 청산을 다시 복귀시켜 현감을 두었고 현감 이은이 읍성을 장천위 산기슭에 설치하였다. 선조 26년(1593) 현감 박몽열이 진주성 싸움에 패하고 한 사람도 살아오지 못하였으므로 현을 폐하여 청산현에 편입시켰다가, 광해군 13년(1621) 다시 황간현으로 복귀시키고 현종 15년(1674) 현감 윤가가 옛 황청현 자리에 관기를 옮겨 세웠다. 1895년 5월 26일 황간현이 황간군이 되었고 읍내면이 군내면으로 되었다. 1906년 9월 24일 칙령 제49호로 남면은 경상북도 금산군에 이속시키고 금산군의 황금소면을 황간군에 병합하였다. 1914년 3월 1일 군, 면 통폐합에 따라 황간군을 폐지하고, 황간군의 이름을 따서 황간면이라 했다. (출처 : [황간현읍지]. 1823년(순조 23년) 편찬 참고 47) 지역 주민인 고광부, 이창주 씨의 증언에 의하면 예전에는 추풍령 쪽에서 올라와서 한양에 가는 길은 구교동 가학루 뒤쪽에 있던 성황당을 지나 신흥역과 황간현을 거쳐 원촌리, 용산 쪽 보은 방면으로 이어졌다. 그 길이 조선 시대 역로도에 보이는 율봉도이다. 나중에 황간현이 사군봉 아래로 자리 잡으면서 지금의 황간고등학교 부근에 신흥역(新興驛)이 생겼다. 그런데 역원에 쓰일 말을 기른 장소는 현재의 마산리(馬山里)이다. 주변 지역에서 흑연과 석탄, 목재, 금 생산량도 풍부했다. 사람이 거주할 만한 지형적인 여건이 아닌데도 황간현이 설치되고 나중에 황간역이 생긴 것도, 교통과 물자 수송의 요충지였기 때문이다. 황간에 트럭 20여 대를 굴리던 자동차회사가 있었는데, 마루버시라고 했다. 참고 48) 황간역 건너편 동네에 ‘들샘’이라는 샘이 있었는데, 한국에서 최고의 수질과 맛으로 이름이 난 샘물이었다. 황간역이 경부선 중간지점인지라 같은 시각에 서울에서 출발한 열차와 부산에서 출발한 열차가 황간역에서 만나는 시간 차이가 30분 정도여서, 서울에서 온 이들이 열차에서 내려 그 들샘을 길어다 상행열차에 싣고 가서 서울에서 팔았다. 일제강점기 때에는 황간의 들샘 물이 중국에까지 수송되었다. 그리고 사군봉의 바위 절벽 가운데 호랑이가 살던 굴이 지금도 남아있고, 예전 추풍령에서 광평 앞산으로 넘어오던 고갯길도 그 흔적이 남아있다. 참고 49) 지역 주민인 고광부, 이창주 씨의 증언에 의하면 황간역에서 바라보이는 초강천 주변의 현재의 황간면 소재지는 온통 늪지대였다. 그래서 지금의 향교 부근 높은 언덕에 토성을 쌓고 황간현감이 거주했을 뿐, 명색은 현이라도 실제 사람이 살 만한 터는 별로 없고 주변에 소나무와 참나무 숲만 워낙 울창해서 주민들은 주로 매곡, 상촌, 임산, 궁촌 지역에 살았다. 금강을 타고 올라온 왜구의 노략질이 심해서 현을 상촌지역으로 옮긴 적도 있었다. 그래서 상촌에 관기라는 지명이 있었다. 예로부터 황간지역 출신 큰 인물이 안 보이는 까닭이 거기에 있다. 1947년 7월 〈동아일보〉 기사를 보면 당시에 황간면이 약 1.5m 이상 침수되어 시가지 전체가 홍수에 휩쓸렸다는 내용이 있다. 예전에는 황간면 일대가 늪지대였다는 얘기를 방증하는 기사이기도 하다. 지금보다 강수량이 많았는데 국가 차원의 치수 관리도 없던 시대이고, 현재의 초강천 둑도 없었으니 큰 냇가 주변은 온통 습지대였을 것이 뻔한 이치이다. 그래서 황간은 예전에는 수운이 가능했던 지역이기도 했다. 참고 50) 통감부, 《한국철도선로안내》, 1908년, p.36 참고 51) 조선총독부 철도국, 《철도역세일반》, 1914년 12월 참고 52) 선교회, 《조선교통사》, 1984년, p.954. 허가는 1909년 4월 10일 개업은 1913년 11월이다. 小宮万次郞 “黃澗、得水里間十二二分の地点に軌道を敷きトロを用いて自家採掘の鑛石を搬出す其の建設費十万五千円なりとす”(1917년 9월 1일 [경성신문]) 참고 53) 조선총독부 철도국, 《조선철도연선시장일반》(1912년) 참고 54) 《조선풍속대계》, 1932년, 신광사 |

|

| 첨부파일 : 첨부파일이 없습니다. | |

댓글 0 ▼

| 철도와 도시 | |

| 장항 | 2024.12.27 |

|

장항 1) 문제의 제기 장항선의 역사와 장항의 발전을 조명하는 데 있어 역사적으로 장항선의 시작을 이해해야 한다. 장항선은 사설철도로 조선경남철도주식회사(이하 경남철도)로 출발하였다. 여기서는 장항선의 역사를 조명하는 데 당시 철도 상황을 이해하고 그 연장선상에서 장항의 위상을 살펴보고자 한다. 특히 역사적인 발전과정을 통해 장항을 이해하고 현재와 미래를 전망해 보고자 한다. 장항의 발전과 철도의 대략적인 흐름을 보면 다음과 같다. 1928년에 경남철도 정거장이 장항리로 결정되었고 1929년 간척지 공사가 시작되었다. 1931년 8월에 경남철도가 개통되었고 1932년 장항항이 개항하였다. 1936년 6월 장항제련소가 점화되었고 1938년 장항이 읍으로 승격하였다. 그리고 해방 이후 1945년 장항제련소 운영이 중단되었고 1955년 철도 국유화정책에 의해 장항선으로 개명되었다. 1957년 이승만 대통령이 장항을 방문하였고 1961년 박정희 의장이 방문하였다. 1962년 한국광업제련공사가 재가동하였고 1979년 1월 제련소 굴뚝을 재건축하였다. 1989년 이후 장항은 쇠퇴기를 겪게 되는데, 1989년 장항제련소가 폐쇄되고 1993년 금강하구둑이 완성되었다. 이로 인해 2009년 11월 장항과 군산 간의 도선이 정지되었고 2010년에 장항역의 여객 취급이 정지되었다. 2) 장항역의 발전과정 1937년 발행된 자료를 보면 장항의 인구는 1931년에 1,256명에서 1936년에 7,856명으로 급격하게 증가하였고, 장항역은 1933년에 승하차 여객이 15,129명에서 1936년에 30,740명으로 증가하였다. 군산과 연결되는 장항잔교역은 1936년에 승차 인원 4,530명, 하차 인원 628명으로 군산으로의 승객이 많았음을 알 수 있다. 철도의 중요성과 함께 장차 장항~부여~공주~조치원으로 연결하는 충남 중앙선의 건설을 추진하여야 한다고 주장하였다. 아울러 장항의 발전에는 군산과의 협력관계가 중요하다고 언급하면서 오사카와 고베를 예로 들었다.(참고 45) 1937년 장항선의 여객과 화물 취급량을 보면 화물의 경우 장항역에서 가장 취급량이 많았음을 알 수 있다. [표 61] 장항선의 여객과 화물 취급량(1937년)  * 자료 : 허우긍(2010), 《일제강점기의 철도수송》, 서울대학교 출판문화원, p.187 장항역의 발전과정을 보면 1930년 11월 1일에 보통 역으로 영업을 개시하였다. 개통 당일의 상황을 보면 축하객은 경성에서 호남선으로 군산까지 왔으며, 군산에서 배로 10시에 출발하였다. 장항까지 약 15분이 소요하였다. 축하 열차는 장항에서 판교까지 왕복하였다. 소요 시간은 왕복 2시간이며 개통식 당일 1시에 장항역에 돌아왔다. 장항역 개통으로 충청남도와 전라북도를 연결하는 중요한 노선이 개통되었으며 쌀 수출이 많을 것으로 전망하였다. 1964년 10월 1일에는 대전~장항 간에 급행열차가 운행되었다. 그 후 1976년 9월 15일에 역사를 준공하였고, 1991년 10월 24일에 역사를 증축하였다. 1991년 11월 25일 새마을호의 운행을 개시하였고, 2008년 1월 1일 장항선 직선화로 역을 이설하였다. 이처럼 장항선은 장항을 발전시키는 데 결정적인 역할을 하였다. 장항역은 장항선의 종점이며, 군산과 연결되는 지점으로 철도를 통해 성장하였다. 당시 군산항으로 부족한 물자 수송을 장항이 담당한 것이다. 쌀과 자원 수송이다.  ▲군산역 준공(1912년 3월 6일) 장항선의 개통은 1937년 장항제련소의 완성, 1938년 장항읍으로의 성장과 매우 밀접한 관련이 있다. 철도의 개통으로 지역이 발전한 예는 우리나라의 대전과 평택, 신의주 등 많은 지역이 있다. 1964년 7월 11일 장항은 충남 유일의 1종 항구로 지정받아 발전해 왔다.  ▲이승만 대통령 장항 방문(1957년 11월)  ▲장항(1964년)  ▲대전∼장항 간 급행열차 개통(1964년 10월 1일) 이러한 장항의 발전으로 철도역 주변으로 미곡창고(2014년 근대 문화유산 지정)와 조선정미소, 곡물검사소가 자리 잡았고, 장항항 주변으로 사택 촌과 광양조선공업, 한양여관이, 장항제련소 주변으로는 사택과 황금정 마을이 위치하게 되었다.  ▲장항역 준공(1976년 9월 15일)  ▲장항역 이설 준공(2008년 1월 1일) 장항이 발전하면서 인구 증가와 노동자들의 증가로 상권이 활발하게 되어 지역경제는 매우 활기를 띠게 되었다. 15분이면 이동하는 군산은 서로 발전할 수 있는 좋은 입지적인 여건이었다. 3) 장항의 현재와 미래 2015년 현재 철도 여객 수송은 경부선, 호남선, 전라선, 장항선 순으로, 장항선은 대표적인 간선 중의 하나이다. 장항선의 2015년 분담률은 전체의 5.19%를 차지하고 있다. 장항선의 화물 주요품목은 양회와 석탄, 철재 등이며, 운행횟수는 1일 14회이다. 장항선은 서천화력발전소에서 필요한 석탄 등의 물량이 수송되고 있다.  ▲구 장항역과 새마을호 열차 제3차 국가철도망 계획을 보면 장항선 복선전철화의 추진(신창에서 웅천까지 복선전철화와 웅천과 대야를 연결하는 단선 전철화를 추진 중)과 홍성을 통해 서해선 복선전철(홍성~송산 90km, 2022년 12월 완공 예정) 완공으로 수도권(소사~원시~대곡)으로 신속하게 연결될 것으로 기대된다. 이 노선은 남과 북이 연결될 경우 경의선으로 직결할 수 있어 밝은 미래를 전망할 수 있을 것이다. 또한 국내외 사례를 보면 일본의 신 아오모리역의 특산물센터 사례와 함께, 최근 대구와 군산, 순천, 포항 등의 근대 문화유산을 소재로 한 관광사업은 의미가 있을 것이다. 최근의 철도를 이용한 성공사례를 보면 순천시 조곡동 철도관사촌 사례이다. 이 관사촌은 1936년 전라선 개통과 철도사무소가 순천에 개설됨에 따라 종사원을 위해 조성된 대규모 주택단지이다. 철도관사촌은 순천역 인근에 십자형 도로를 중심축으로 4등~8등 관사가 140여 호 조성되어 인근에 철도운동장, 철도병원 등이 함께 조성된 근대적인 마을이었다. 철도병원 주변에는 의료진 숙소도 함께 건립되었다. 일제강점기의 등급 기준에 따라 4등 관사에서 8등 관사로 분류되고 있다. 조선에서는 2등 관사는 조성되지 않았고, 3등 관사는 용산과 평양에만 건축되었다. 조곡동의 관사는 지형 또는 기능을 고려하여 상급관사와 하급관사가 위계를 갖춰 건축되었다. 복지시설도 일반인의 접근이 고려된 운동장과 병원은 진입부에 두었고, 상대적으로 관사 구성원의 지원시설 성격이 강한 구락부, 수영장 등은 부지의 상단에 배치하였다. 시설현황을 보면 중앙에 철도구락부(철도회관)와 공동 목욕탕, 수영장이 배치되었고, 철도관사 입구에 철도병원과 운동장, 합숙소, 기숙사, 배급사가 위치하였다. 8등급 48세대, 7등(갑) 28세대, 7등(을) 56세대, 6등 11세대, 5등 8세대, 4등 1세대로 총 77동(독립관사 2동) 152세대로 구성되었다. 통상 동일한 등급의 관사로 연립 되어 건립되었으나, 6등 관사와 7등(갑) 관사가 1동으로 연립 되어 있는 경우도 2동이 건립되었다. 철도병원 근처의 관사는 철도병원 직원을 위한 관사로 건축되었다. 높은 위치로 갈수록 위계에 맞게 상급관사가 배치되었고, 모든 세대가 남향으로 배치되었다. 5~8등의 관사는 2호 연립형으로 건립되었고, 4등 관사(사무소장 관사)는 단독형으로 건립되었다. 그리고 4등 관사 이외에 6등 관사 1동이 독립으로 건설된 사례가 있다. 현재 철도사무소장 주택인 4등 관사는 철거되어 아파트로, 철도병원은 교우회관으로 사용되다가 철도아파트로, 구락부(철도회관)는 철우회 사무소로, 승무원기숙사는 철거 후 다시 건축하여 사용하고 있으며, 철도운동장은 현재에도 사용되고 있다. 4등 관사는 당시 철도사무소장이 거주하던 곳으로, 관사는 평면이 전형적인 중복도형 관사의 형태를 띠고 있다. 남쪽 복도에 가족들의 생활공간, 북쪽에는 고용인들의 거처와 부엌, 욕실 및 화장실 등이 배치되어 있다. 북쪽 현관 옆에 양식의 응접실과 응접실에 붙어 있는 손님을 위한 화장실이 있으며, 중문으로 접객 공간과 거주 공간이 구분되고 있다. 5등 관사와 6등 관사는 2호 연립 또는 독립으로 현관은 북쪽에 위치하고 5등 관사의 경우 남쪽 전면에 내실화된 베란다가 보인다. 크기가 다른 방들이 ㄱ자 형태로 연속된 전통적인 일본식 주택의 형태를 취하고 있다. 중앙에 중복도로 동선을 처리하면서 거주 부분과 중속 부문인 욕실과 실내 화장실의 영역 분리가 보이며 부엌은 남쪽에 계획되어 있다. 7등 관사는 순천철도병원에서 사용된 것으로 방이 연속되는 일본의 전통 주거형식을 하고 있다. 북쪽의 현관 좌우로는 방이 배치되어 있고, 남쪽에는 부엌이 계획되었다. 8등 관사는 2개의 방이 연속되는 전형적인 일본 주택형으로 부엌과 화장실만의 구성으로 계획되었다. 순천시는 이를 소재로 하여 2014년 창조지역사업 순천시 철도문화 마을 만들기 사업(지역 발전위원회, 농림식품수산부 공동사업)으로 선정되었다. 추진목적은 일제강점기 철도종사원의 집단 거주지인 철도관사마을을 현재의 시선으로 조명하고 도심 재생사례로 발전시키고자 했다. 사업의 시작은 조곡동주민자치위원회에서 2011년 1년간에 걸쳐 조곡동 철도관사에 관한 이야기 찾기를 시작하였고, 그 결실로 《우리 마을 이야기》 책자가 2012년에 발간되었다. 그리고 순천시에서는 이를 창조지역사업으로 추진하여 현재에 이르고 있다. 개요를 보면 사업 기간은 2013년 3월에서 2015년 10월이며, 사업비는 8백만 원(국비 3백만 원, 지방비 4백만 원)이었다. 사업내용으로는 공동체 회복을 위해 철도문화아카데미와 마을 예술학교, 문화돌봄프로그램을 운영하는 것이었다. 또한 철도관사 게스트하우스, 철도마을박물관 운영, 기념품 개발과 판매, 마을 여행센터 운영, 마을 해설사를 육성하였다. 마을 예술학교와 문화 돌봄 프로그램 운영은 구체적으로 마을 예술학교(철도관사 집수리, 공공미술 참여, 기념품 개발)와 문화 돌봄 프로그램(방과 후 학교, 토요 영화제, 부모 커뮤니티 사업 등)을 운영하였다. 철도관사 게스트하우스 및 철도 마을박물관 조성은 일본 다다미방, 일본식 정원을 가미한 머무는 공간의 조성과 철도 역사 문화자료를 통한 마을박물관을 조성하고. 운영은 순천시가 게스트하우스를 리모델링 후 마을협동조합에 무상 임대하여 마을 협동조합방식으로 운영하는 것으로 되어 있다. 이러한 좋은 사례를 참고하여 구 장항역을 근대 장항 역사 자료 전시관으로, 장항제련소 등을 근대산업 유산으로 소개하는 등 다양한 소재가 있어 가능할 것으로 판단된다. 관사촌을 이용한 삶의 모습, 제련소와 관련한 노동자들의 삶의 재현도 의미가 있을 것이다. 2007년 군장산업단지 지정과 함께 군산과 연계하는 근대문화유산 관광자원 관광도 고려해 볼 만하다. 4) 맺는말 장항선의 종단역인 장항은 1938년 장항읍으로 승격되었다. 당시 2만 명이 넘었던 인구는 2017년에 12,280명으로 오히려 감소하였다. 향후 발전을 전망해 보면 국가산업단지로서의 확대된 역할과 2022년 완공되는 장항선의 복선전철화 완공으로 서울과 1시간 30분이면 연결된다. 현재 논의 중인 대천과 부여, 공주, 조치원을 연결하는 철도 노선 건설 추진 등으로 발전이 가속화될 것으로 전망된다. 향후 장항의 철도와 삶의 변화를 조명하는 작업이 필요할 것이다. 철도 이전과 이후의 지역과 상권변화 등이 분석되어 과거와 현재를 조명하고 미래를 설계하는 근거가 되어야 할 것이다. ======================================= 참고 45) 阿部薰(1937), 《延び行く長項》, 경성 : 민중시론사, pp.14~38인용 |

|

| 첨부파일 : 첨부파일이 없습니다. | |

댓글 0 ▼

| 철도와 도시 | |

| 강경 - 철도의 개통과 강경의 변화 | 2024.12.13 |

|

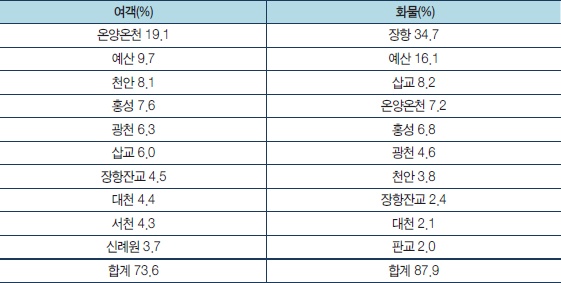

3) 철도의 개통과 강경의 변화 (1) 철도의 개통 강경을 통과하는 호남선은 대전과 목포 구간을 잇는 선로로, 그 연선인 충청도와 전라도, 경상도 등 3도 일대의 지방은 예로부터 3남이라 불려왔다. 토지가 비옥하고 곡식과 수산물, 여러 공예품이 풍부한 한반도의 보고로 예로부터 지역 주민과 외지인들 사이에서 개발 수단이 계획되었으나 교통 운수 시설이 정비되지 않아 풍요로운 자원을 개척하지 못하고 있었다. 본선 부설은 이러한 개발을 목적으로 1898년 6월 여러 경위를 거쳐 한국 정부와 부설권에 관한 협상이 체결되었다. 그 후 통감부 시대에 제26회 의회(1909년 12월)의 동의를 얻어서 경원선과 함께 공사를 시작하였다. 건설 노선은 경부선 대전에서 시작하여 가수원, 두계를 거쳐 논산과 강경평야를 지나 금강 하구와 전주평야의 동쪽을 따라 이리에 이르렀으며, 여기서부터 평야를 횡단하여 김제평야의 동쪽으로 나아가 전라남북도 경계에 우뚝 솟은 노령을 통과하여 광주평야로 들어갔고, 송정리, 영산포 등의 여러 읍을 지나 목포항에 도달하였다. 총 길이는 간선 162.3마일(261.2km)과 별도로 이리에서 군산항에 이르는 15.3마일(24.6km)의 지선을 합한 177.6마일(285.8km)로, 비옥한 평야가 많은 금강과 만경강, 동진강 및 송산강 등의 유역을 지나기 때문에 식량 자원 개발상 매우 중요한 선로였다. 해운이 중지되면서 내륙 교통이 발전한 대전과 익산이 성장의 중심이 되었다. 호남선의 개통으로 대전에서 강경까지는 1911년 11월 15일에 개통하였고, 강경에서 익산(이리)까지는 1912년 3월 6일, 강경에서 익산을 거쳐 군산까지는 1912년 3월 6일 개통되어 철도교통을 중심으로 하는 수송 체계가 구축되었다. [표 52] 철도 개통과 강경  강경역은 호남선 기점 227.1km에 위치하고 있다. 강경역에 대한 증언을 보면 강경역이 크게 번성했음을 알 수 있다. 해방 이전에는 하루 12 왕복(서울 4, 대전 8)하고 한 열차에 여객이 500~600명이 승차할 정도로 역이 번성했다.(참고 39) 강경역은 1911년 11월 10일 보통 역으로 영업 개시하였다. 역사는 한국전쟁으로 소실되었고 1953년에 신축되었다. 1953년 3월 1일 5급 역으로 승격하였다. 1987년 9월 28일 현재의 역사가 준공되었다. 1994년 1월 1일 소화물 취급이 중지되었고, 2006년 11월 15일 화물 취급이 중지되었다. 한편 강경역에서 상업이 발달한 강경읍내까지 손수레 궤도가 있었다. 경성에 살았던 가타무라 쇼우지로(片村庄次郞)가 1919년 부설 허가를 얻어 강경역과 강경읍내 구간의 손수레 궤도는 그 후 강경미곡신탁(주)이 양도받아 1921년 5월 11일 개업하였다. 이 궤도의 부설 허가 길이는 2.1km이었는데, 개업은 1.6km의 구간으로 나머지는 실시되지 않은 것으로 여겨진다. 당시 자료에 의하면 강경역에서 시내까지의 운임은 어른이 편도로 15전, 소인이 8전 그리고 4세 이하는 무임이었다.(참고 40) [표 53] 강경궤도의 운영현황  * 자료 : 선교회, 《조선교통사》, 1986년, 자료편, p.172 이 노선은 강경미곡신탁주식회사가 운영하였는데, 강경미곡신탁주식회사는 1920년 8월 23일에 자본금 19만 원으로 설립되었고, 주요 업무는 미곡 매매위탁이었다. 이 회사가 운영한 강경궤도는 주로 미곡과 수산물의 수송에 활용되었다. 강경궤도의 성격은 당시 인력으로 움직인 궤도와 비슷한데, 김제궤도는 쌀, 생기령궤도는 석탄과 점토를 수송하였다. [표 54] 당시 인력으로 움직인 궤도 현황  * 자료 : 선교회, 《조선교통사》, 1986년, 자료편, pp.172~173 일제 초 교통정책의 이면에는 전통적인 수송로의 기능을 말살하고 철도, 신작로 등 자신들이 만든 교통로의 기능을 강화하려는 저의가 숨겨져 있었다. 이는 결국 조선의 전통적인 상권을 잠식함으로써 식민지 수탈을 강화하려는 것이었다. 철도 및 신작로가 개설되기 전에 있어서 낙동강과 한강, 대동강 등의 대하천은 물자 수송상 커다란 구실을 하여 운수 계통은 오로지 이들 하천을 근간으로 하고 있었다. 신의주에서의 뗏목과 대동강의 평양을 중심으로 하는 석탄의 반출이라든가, 한강의 마포와 용산을 향한 미곡과 소금의 소항 그리고 금강에 있어서 군산과 강경 사이의 쌀 운송, 낙동강 하류의 미곡수송 등은 특기할 만한 것이었다. 그러나 새로운 운송수단, 특히 철도의 등장은 이상과 같은 수운의 맥을 점차 끊어놓았다. 1915년에서 1928년에 걸쳐 조사된 결과만 하더라도 생활필수품인 소금과 생선, 잡화류는 하천을 통해 내륙으로 수송되고 강경으로 돌아올 때는 곡물과 목재, 석탄, 연초류를 반출하고 있었다. 1912년의 자료를 보면 강경의 반출화물인 쌀과 콩은 서울과 군산, 일본으로 수송되었고 이는 철도와 배를 이용하여 수송되었다. 보리는 주로 배를 통해 완도, 안면도 등으로 수송되었다. 반입화물의 경우 쌀 등 농산물은 주로 철도와 배로, 생선 등은 부산이나 군산으로부터 선박과 배편으로 수송되었다. 철도수송의 경우 1913년 강경역 자료를 보면 승차 인원이 57,202명, 하차 인원이 55,575명, 발송화물은 7,351톤, 도착 화물은 4,471톤이었다. 여객수입은 39,636원, 화물 수입은 23,975원이었다. 화물의 경우 발송화물이 많은 것을 알수 있어 이는 수운을 통해 반입된 화물이 내륙으로 수송되고 있음을 알 수 있다. 같은 해의 대전과 비교해 보면 대전은 승차 인원이 74,302명, 하차 인원이 73,708명, 도착 화물이 22,309톤, 발송화물이 38,716톤에 비하면 적었지만, 여객의 경우는 대전이 경부선과 호남선의 분기라는 점을 감안한다면 호남선에 위치한 강경역의 경우 많은 승객이 이용했음을 알 수 있다. 철도화물의 내용을 보면 발송화물은 1912년도에 소금이 1,570톤, 소금에 절인 생선 1,124톤, 미곡 987톤 순이었다. 도착 화물은 명태 439톤, 채소 344톤, 쌀 249톤으로 생산과 미곡이 중심인 것을 알 수 있다. 창고는 철도역 창고가 247평, 민간창고가 500평 정도가 있었다. 1927년 자료를 보면(참고 41) 강경의 발송화물의 주 화물은 쌀로 연간 약 62,000석이며, 도착지는 서울과 천안, 조치원, 대전, 대구, 인천, 마산, 군산, 광주, 전주 등 전국으로 향하고 있다. 도착 화물은 서울과 대전, 부산, 인천, 만주와 일본에서 들어왔다. 여객의 경우도 서울과 대전, 목포, 군산, 전주, 광주 등으로부터의 이동이 많았다. 당시 쌀은 강경을 통해 전국 쌀 생산량의 36%를 강경을 통해 일본이 수탈해 갔다. 강경에는 번성기에 하야시정미소 등 7개의 정비소가 있었다. 당시의 이러한 번성으로 산업과 금융이 발전하였다. 1927년 자료에 의하면 산업으로는 남선상사신탁주식회사(위탁도매업), 강경수산주식회사(수산업), 강경미곡신탁주식회사(미곡업), 호남연초주식회사(연초업), 강경전기주식회사(전기), 국무회합자회사지부(농업), 주식회사 삼익사(마와 포 그리고 수산업) 등이 있었다. 금융업으로는 식산지점, 한은지점, 강경조합, 채운조합이 있었다. 강경조합 조합원은 310명, 채운조합 조합원은 690명에 달하였다. 이중 가장 큰 식산지점은 대출액 7,991,450원, 예금액은 8,320,951원에 달하였다. 당시 강경시장의 거액은 50만 원 정도로 조선 3대 시장에 해당하였다. 이러한 번성으로 강경에는 전등과 전화, 수도 등의 문화시설과 공주지방법원지청과 경찰서, 우편국, 면사무소, 미곡검사소, 상업학교(148명 재학), 심상초등소학교(241명), 보통학교(890명) 등이 있었다.  ▲강경역 앞 미곡창고 정리해 보면 강경은 조선 시대부터 1900년 초반까지는 수운을 통해 강경에서 군산을 경유하지 않고 직접 인천과 부산으로 물자를 수송하였는데, 철도가 개통된 후에는 강경의 물자 수송은 수로와 철도수송을 통하여 이루어졌다. 금강 유역의 경우는 수운의 이용 비율에서 점차 철도의 이용 비율로 높아졌다. 이러한 예로는 만경강과 동진강 수로를 이용하던 곳들도 철도를 이용하게 되었다는 것에서 비슷한 예를 발견할 수 있다. 동진강 유역의 김제와 금구지역도 수운에서 점차 철도수송량이 증가하였다. (2) 철도와 수운의 비교 강경을 중심으로 한 화물 수송은 크게 해양에서 들어오는 군산~강경 구간과 부강내륙까지 이어지는 강경~부강 노선으로 구분된다. 경부선과 호남선, 군산선, 장항선 등의 개통으로 인하여 내륙 수송에 많은 변화가 있었는데, 특히 금강 중류의 포구 역할을 수행했던 강경을 기점으로 하는 수송, 즉 강경~부강 강운 노선의 경우 경부선 부강역을 이용하여 서울과 부산에서 직접 수송이 가능함에 따라 이 노선은 급격하게 쇠퇴하게 되었다. 철도 개통 이후에도 군산항을 중심으로 하는 미곡의 반출을 위하여 군산~강경 구간의 수운은 독점적인 지위에서 철도의 개통에 따라 상호 보완적이었으며, 특히 대형선박의 운항이 가능했던 이 구간의 경우 초기에는 그 점유율이 높았지만, 점차 감소하는 경향을 나타내고 있다. 철도와 수운에 대한 운임에서 미곡의 선적에 따른 선적비와 실제 수송에 따른 운임에서도 철도가 수운보다 약간 높은 것을 알 수 있다. [표 55] 철도와 수운의 운임 비교  * 자료 : M.Y.Kim(2006), The Rise and Fall of water Transportation at Keum River in the beginning of the 20C’s and Regional Socio-Economic Historical Significations, Journal of Korean Regional Development, Vol. 6, No. 1, 2006. 8, p.33 미곡 이외 식염이나 건어물, 수산물 등의 경우에도 점차 철도의존도가 증가하였는데, 이것은 미곡보다 가벼우므로 수운과 철도의 요금 차이가 발생하지 않아 철도로의 이용이 점차 늘어난 것으로 판단된다. 여객 수송에서도 강경~군산 구간은 기선과 발동기선 3척이 주를 이루고 있었는데, 호남철도가 개통되면서 점차 철도의존도가 높아져 1912년에는 수운의 노선이 대부분 폐지되었다.(참고 42) (3) 강경의 변화 강경은 철도수송이 시작되면서 이를 통해 화물과 여객이 이동하기 시작하였다. 호남선 연결로, 강경으로부터 대전으로의 철도를 이용한 수송이 시작되었다. 철도 개통 직후인 1913년의 경우 강경에서 대전으로 생선, 건어물, 명태, 소금 등이 반입되었다. [표 56] 강경으로부터 대전의 철도 반입품목(1913년) (단위 : 톤)  * 자료 : 조선총독부 철도국(1914), 《조선철도역세일반》, pp.332~340 1920년의 철도화물 통계를 보더라도 강경역은 전국에서 화물 수송 면에서 46위로 성장하였지만, 점차 내륙도시의 발달로 1930년과 1937년에는 50위권 밖으로 밀리게 되었다. 1930년대에 이처럼 강경이 쇠퇴한 이유는 1930년대에 철도망이 전국적으로 확대되면서 내륙중심의 1일 경제권의 형성으로 광범위한 유통 체계가 구축되었기 때문이다. 1930년대에 건설된 철도로는 용산선(1929), 북청선(1929), 함북선(1929), 웅진선(1930)과 김천에서 안동까지 118.1km의 경북선(1931), 토해선(1932), 송흥선(1933), 수인선(1937), 장연선(1937), 강원도 양양에서 안변까지 192.6km의 동해북부선(1937), 길주에서 혜산까지 141.7km의 혜산선(1937) 등이 건설되었다. 또한 당시 사설철도 건설이 가장 활발하였다. 경북선과 경춘선, 전라선, 경전선, 금강산선, 다사도선, 단풍선, 도문선, 평덕선, 송흥선, 수려선, 수인선, 옹진선, 장연선, 장진선, 충남선, 토해선, 평북선, 평안선, 해주선 등이 1930년대에 개통되었다. 우리나라 철도의 영업 거리는 1930년 이후 많이 늘어나서 1930년 3,572.3km에서 1940년에 5,928.9km로 약 2,400km나 증가하여 내륙 교통로가 완비되었다. [표 57] 철도 영업 거리 증가 상황(1910년~1945년) (단위 : km, %)  비고 1. 영업한 거리는 총괄 영업 거리 2. 매수 등의 난은 1925년도 이후만 계상 3. 196.2km는 상삼봉~웅기 구간 183.3km의 양도와 북평~삼척 구간 12.9km의 업무 위탁의 합계이다. 4. 1935년, 1940년 3월 말 국철의 영업 거리에는 만철 위탁선 328.5km를 포함한다. * 자료 : 《조선총독부 통계연보》를 통해 작성  ▲강경역 사진(1953년 신축, 1985년 3월 12일 촬영)  ▲강경역(1987년 신축) (4) 강경의 쇠퇴 한편 대전의 경우 경부선과 호남선 개통으로 점차 내륙 교통의 중심이 되었고 부강 등을 통한 수운 운송은 쇠퇴하였다. 점차 철도교통의 발달로 내륙중심의 발달이 가속화되어 강경은 점차 이에 편입되는 현상을 보였다. 철도가 발달하기 전의 강경포구 근처에 시장이 있었다. 포구에서의 생선 등이 수운이 쇠퇴하면서 철도로 아침에 6시 통학 열차를 통해 대전과 이리 등으로 수송했다고 주민들은 증언하고 있다. 강경역 여객과 화물은 인구의 쇠락과 함께 감소하였다. 강경은 점차 철도 중심의 내륙 대전과 이리에 흡수되어 점차 침체의 길을 걷게 되었다. 1921년 강경에 있던 동양척식회사가 대전으로 이전하는 등 많은 기관이 대전으로 이동하였다. 1921년 강경역의 화물 취급 금액은 철도가 5천 원, 수로가 3천 원으로 철도가 많아졌다.(참고 43) 이는 도시의 발전과 연계되어 대전의 경우 1925년 인구는 8,613명에서 1935년에는 39,061명으로 4배 이상 증가한 것에 비해 강경은 1920년 인구는 7,209명에서 1935년에 13,682명으로 약 2배에 그치고 있다. 역의 철도화물 취급을 보면 대전의 경우 1926년에 117,214톤에서 1940년에 166,399톤으로 증가하였다. 한편 강경의 경우는 1927년에 30,848톤, 1935년에 29,382톤으로 감소하였다. 강경의 경우 우리나라 상위 50개의 여객 취급 역 중 1920년에 15위에서 1930년에 32위, 1940년에 40위로 순위가 하락하였다.(참고 44) 이를 정리해 보면 강경읍의 발전기는 조선 시대에서 철도가 개통되기 이전인 1910년경, 그 후는 정체와 쇠퇴기로 1970년 이후 더욱 침체기를 겪고 있다. 철도화물의 경우 강경의 수운이 기능한 초기 1910년경에는 강경의 수운으로 반출하기 위해 철도로 도착 화물이 많았다. 그 후 호남선의 전선 개통으로 1914년부터 1920년까지도 발송화물이 많아졌다. 한편 1920년대 후반까지도 수운을 이용하기 위한 발송화물이 많았지만, 수운이 쇠퇴하기 시작한 1920년대 후반부터 발송화물보다는 도착 화물이 많아지기 시작하였다. 이는 강경이 지역의 물류 및 유통에 편입된 사례라고 하겠다. 강경은 수운에서 철도로 내륙중심의 수송으로 바뀌면서 서서히 쇠퇴하기 시작하였다. 다만 최근인 1990년의 경우는 성신양회(연무대역)의 물량으로 증가하였다. [표 60] 강경읍과 강경역의 변화  * 주 : 강경역은 2006년 화물 취급을 중지 * 자료 : ‘조선총독부통계연보’ 통계청, ‘통계 포털’ 철도공사, ‘철도통계연보’ 이와 비슷한 사례는 일본에서도 발견되는데, 700년경부터 비와코와 오사카만을 연결하는 도네가와는 교토와 오사카를 연결하는 대동맥으로 기능하였다. 이 강으로 나라의 절 건설이나 목재 등을 배로 운반하였다. 하지만 1890년경부터 이 지역에 철도가 부설되면서 수운이 쇠퇴하기 시작하였다. 그중 한 도시가 나가하마인데 이 도시는 예전부터 수운을 통해 오쓰까지 화물을 수송하였다. 그런데 1883년에 철도가 개통되어 수운이 침체하기 시작했다. 철도의 경우도 주변 지역의 큰 도시에 그 영향력이 편입되어 발전이 정체 상태에 있다. 1920년의 인구가 10만 명에서 1940년까지 거의 정체되어 있다가 지금도 인구는 11만 명 정도에 머무르고 있다. 4) 맺는말 조선 시대까지 번성한 강경은 수운을 통해 발전해 왔다. 호남선 개통으로 일제강점기에 철도와 함께 발전한 강경은 수운이 쇠퇴하면서 성장이 정체되었고, 그 후 쇠퇴의 길을 걸었다. 강경과 강경역은 그 운명을 같이하여 전성기 약 3만 명에 육박한 강경은 이제 1만 명 이하의 인구로 감소하였다. 여객 취급도 최고는 연간 50만 명의 수송에서 이제는 18만 명 정도로 감소하였고, 화물은 취급이 중지되었다. 강경은 수운이 발달한 지역이 철도가 개통되면서 수운이 쇠퇴하고 내륙 수송의 기능이 더 번성한 다른 지역에 빼앗겨서 지역이 전반적으로 침체한 독특한 사례라고 하겠다. 강경은 수운이 발달한 지역으로서 철도가 개통되면서 그 기능이 급격하게 감소하였는데, 이는 내륙 수운의 역할을 철도가 대신한 것이다. 강경은 자체의 화물 및 여객 수송수요를 가지고 있었고, 내륙 수운과 해운과의 연결로 이를 수송하였으나 내륙 수운(강경~부강 등)의 기능이 철도로 전환됨에 따라 전체적으로 수운을 통한 운송기능이 약화되었다고 볼 수 있다. 이 경우 대량화물이 수송되는 해운(강경~군산~인천, 강경~군산~일본 등) 구간의 경우에는 그 물동량이 계속 증가하는 시기였기 때문에 수운과 철도의 보완관계로 지속되어 수운에서 철도로의 화물 전환이 조금씩 발생하였다. 그러나 내륙 수운의 경우 기본적으로 수송물량이 적고 대체 노선의 발달로 인하여 그 기능이 급격하게 축소되어 전체 물동량도 급격하게 감소하게 된 것이다. 강경지역에서 철도의 성쇠는 다른 지역과 마찬가지로 여객 및 화물의 수송물량이 많은 시기에는 매우 번성하였으나, 수송물량이 감소함에 따라 급격하게 쇠락하는 패턴을 보인다. 이는 기존의 수운 물량을 강경역이 위치한 호남선이 완전히 대체한 것이 아니라 타 철도 노선인 경부선 부강역 등이 발달함에 따라 강경역의 화물감소는 더욱 크게 나타난 것으로 분석된다. ======================================= 참고 39) 《경향신문》 1985년 3월 2일 참고 40) 《동아일보》 1921년 5월 6일 참고 41) 조선척식자료연구회, 《철도연선요람》, 1927년, pp.557~560 참고 42) M.Y.Kim(2006), The Rise and Fall of water Transportation at Keum River in the beginning of the 20C’s and Regional Socio-Economic Historical Significations, Journal of Korean Regional Development, Vol. 6, No. 1, 2006. 8, p.34 참고 43) 호남일보사(1932), 《충청남도 발전사》, p.53 참고 44) 허우긍(2010), 《일제강점기의 철도수송》, 서울대학교 출판부, pp.224~225 |

|

| 첨부파일 : 첨부파일이 없습니다. | |

댓글 0 ▼

| 철도와 도시 | |

| 강경 - 강경의 역사와 수운의 발전 | 2024.11.29 |

|

6. 강경 1) 들어가며 강경은 충청남도 논산에서 서남쪽으로 10킬로 지점, 금강의 왼쪽 해안에 위치해 수운(水運)이 편리하고 미곡의 집산지로 알려진 곳이다. 조선 시대 이래 300년 동안 상업지로서 발달해 왔기 때문에 강경시장은 대구시장, 평양시장과 함께 3대 시장으로 불려왔다. 철도가 발달하면서 호남선 철도의 부설로 수운이 쇠퇴하였고, 그 결과 강경은 침체하기 시작하였다. 주된 교통수단이 수운에서 철도로 바뀌면서 지역의 변화가 심한 대표적인 사례라고 하겠다. 이 연구에서는 철도가 가져온 지역의 변화를 살펴 철도가 어떠한 역할을 수행했는가에 대한 사례연구로서 그 의의를 찾을 수 있다. 특히 수운이 발달한 지역이 철도가 도입되면서 수운이 쇠퇴하고 내륙 수송의 기능을 더 번성한 다른 지역에 빼앗겨서 지역이 전반적으로 침체한 독특한 사례라고 하겠다. 선행 연구를 보면 강경에 대한 연구로는 나동승의 연구가 있는데, 그는 금강에 관해 집중적으로 연구하였다. 그런데 역사적인 연구가 진행되었으나 철도를 제외하고 이루어진 것에 한계를 가지고 있다.(참고 31) 또한 지리학에서 철도연구로는 허우긍의 연구가 대표적이다.(참고 32) 그는 철도수송량 통계를 이용하여 지역의 변화를 설명하였는데, 지역구조의 측면에서 수송량 상위도시는 기존의 대도회와 다르지 않고 대전, 이리(익산) 등과 같은 철도가 만든 도시는 그 사례가 많지 않다고 언급하였다. 또한 철도 접근성과 인구 성장의 관계는 유의미한 관계에 있지만, 인과관계가 상호적이라고 주장하였다. 그러나 그의 연구의 한계는 충분한 사례와 증거를 제시하지 못한 한계를 지니고 있다. 강경에 대한 선행 연구로는 그동안에 수운으로 인한 강경의 발전, 교통 체계의 변화를 통한 도시 공간구조의 변화 등을 연구하였다. 특히 최근의 연구인 송경언은 ‘강경의 교통변화와 관문 도시의 배후지연구’에서 강경과 군산, 논산을 비교하면서 수운에서 철도교통으로 변화한 강경의 도시구조를 분석하였다.(참고 33) 특히 강경의 경우 발전과정을 1900년대 수로를 통한 발전 시기, 그 후 해방 이전까지 수로와 철도를 통한 미곡 반출 시기, 해방 이후 미곡 반출 중단 시기로 나누어서 설명하면서 강경지역 수로의 역할을 미곡반출과 군산과의 비교를 통해 도시구조변화를 설명하였다. 철도와 관련하여 강경은 철도가 발전하면서 쌀 유통의 배후지를 잃었다고 설명하고 있다. 공주 동쪽 연기 이남 지역이 대부분 철도의 영향권에 흡수되었고, 1914년 행정구역 개편 시 강경이 논산군에 편입되고, 은진군청이 강경에서 논산으로 이전한 것도 수운보다 육운의 비중을 중시한 것으로 설명하고 있다. 이 연구에서는 그동안의 연구에서 중점적으로 고려하지 못한 철도의 상황과 개통으로 지역이 내륙에 편입되는 과정과 이를 통해 수운과 지역이 쇠퇴하는 과정을 그 사례로 들어 설명하였다. 여기서는 그동안 이론적으로 이야기되어왔던 원거리 대량 수송에서 철도가 도입되어 속도의 경쟁력과 내륙의 유통망이 확보되면서 수운이 급속하게 쇠퇴하였다는 것을 구체적으로 강경의 사례를 통해 설명해 보고자 한다. 2) 강경의 역사와 수운의 발전 (1) 강경의 역사 조선 시대의 강경 지도를 보면 금강에 인접하여 바다와 연결되어 있다. 세종실록 149권에 봉수가 있었다는 기록이 나와 있는데, 강경대(江景坮)는 옥녀봉에 있었던 봉수대를 표시한 것이다. 강경에 솟은 산이 43.8m의 옥녀봉이다. 강경 내부에는 논산천과 강경천이 흐르고 있다. 동쪽에는 은진, 연산 등의 군현이 있는데, 이는 현재 논산시의 노성면과 은진면, 연산면이다. 석성의 중심은 부여군 석성면이었다.  ▲[지도 14] 강경부근 대동여지도 1861년, 서울대 규장각 한국학연구원 소장 이중환의 《택리지》는 강경에 대해 다음과 같이 기술하고 있다. “강경은 은진 서쪽에 있다. 들 가운데 작은 산이 강가에 솟아 동쪽으로 뻗었고 좌우로 두 줄기 하천이 흐른다. 뒤로는 큰 강이 바닷물과 통한다. 뒤로는 큰 강을 등지고 조수와 통했는데 물맛이 그리 짜지는 않았다. 마을에 우물이 없어서 온 마을에 집집마다 큰 독을 묻어 두고 강물을 길어 독에 붓는다. 며칠 지나면 탁한 찌꺼기는 가라앉고 윗물은 맑고 시원해 여러 날이 지나도 물맛이 변하지 않는다. 오래 둘수록 차가워지며 몇십 년 동안 장기로 병을 앓던 자도 1년만 이 물을 마시면 병의 뿌리를 뽑는다고 기록하고 있다.(참고 34)” 이 정도로 강물은 매우 품질이 좋았다고 기록하고 있다. 강경은 조선 시대 금강변의 최대 교역 시장이 있었다. 《택리지》 복거총리 생리(生利) 편에 이 사실이 기록되어있다. “은진의 강경은 충청도 전라도 양 도의 육지와 바다 사이에 위치하는데, 금강 남쪽 평야 한가운데에서 큰 도회(都會)를 이룬다. 바닷가 사람과 산골 사람들이 이곳에서 모두 교역을 한다. 한 달에 여섯 번씩 열리는 큰 장에는 원근 각지의 물화가 쌓인다.”라고 기록하고 있다. 조선왕조실록의 영조실록 7권에도 은진과 강경은 상선이 집결하는 곳으로 표기될 정도로 상업이 발전된 곳이었다. 이렇게 발전한 강경은 강경에서 공주, 강경에서 대전, 부여로 도로로도 연결되었고, 전주, 군산, 서천으로도 연결되는 중요한 물산의 집결지였다. 조선 후기의 상황을 보면 지방 곳곳에는 농촌 시장으로서 장시가 발달하고 있었는데, 이는 운송교통이 이 시기에 이르러 크게 발달한 것과 밀접한 관련이 있다. 조선 후기사회에서 생산력이 증대되고, 그 잉여 생산물이 처분되면서 자본의 집적이 가능해졌고 이를 매개하는 역할은 운송체계가 담당하였다. 18세기 중엽 이후에는 장시와 장시, 장시와 포구, 포구와 포구가 연계되면서 전국이 하나의 상권으로 형성되어 갔다. 이러한 흐름 속에서 물화의 유통이 활발히 이루어지고 있었는데, 내륙에서는 말에 의한 육운이, 연해안 또는 수로에서는 선박에 의한 수운이 그 일을 담당하였다. 지방에서 상업 도시가 성장한 곳은 서울의 배후 도시로 성장한 개성과 수원, 서울의 공간 확대에 따라 상품유통의 거점으로 변화된 송파장과 누원점(양주) 그리고 감영 소재지로 평양과 대구, 전주, 포구로서 시장권의 기지였던 원산포와 마산포, 강경포 그리고 국제무역의 중심지였던 동래와 의주 등이었다. 이처럼 강경은 강경평야를 배후로 하는 번성한 포구로 자리매김하였다. (2) 수운의 발전 강경은 금강의 수운과 함께 발전하였다. 금강 수운은 군산에서 출발하여 부강까지 연결되었다. 주요 포구로는 웅포와 입포, 강경, 규암리, 공주, 논산 등이다. 강경까지는 400섬 규모의 선박이 운행할 수 있었고, 군산에는 2,000톤 선박까지 입항할 수 있었다. 이처럼 근대의 강경은 수운과 함께 철도교통이 발전하였다.(참고 35) 강경천은 표식적(標式的)인 메안더(Meander, ㄹ자형으로 흐르는 강)를 만들며 지역의 중간을 통과해 금강에 합류한다. 조수간만의 영향을 받기 때문에 강경천의 입구에 수문을 두어 수위를 적당히 유지시키면서 하역과 관개 모두를 용이하게 했는데 다른 지역에서는 찾아볼 수 없었다. 거룻배는 금교(金橋)에서 하류에 정박한 채 하역하기 때문에 바로 군산항의 기선에 짐을 옮겨 싣는 것이 가능하다. 강기슭에는 정미소가 많아 현미는 연 13만 석을 정미할 수 있었다. 도의 곡물검사소와 강경미곡조합이 있고, 오사카상선의 출장소가 있어 어음거래도 가능해 미곡의 출하에 좋은 환경을 가지고 있었다. 그 생산량은 연 17.7만 석으로 대부분은 금강의 수운에 의해 군산으로 출하되고 철도를 이용하는 것은 일부 결빙기에 한정되어 있었다. 그 후 강경의 수문을 통해 세칭 소화다리까지 배가 와서 창고에 쌀을 보관하고 철도로 수송하였다. 강경에는 매립지가 있었고 생선 배를 위해 얼음 창고(상회)가 강경포구에 있었다. 1930년경 인구는 1만 천 명, 대전에 이어 도내에서 두 번째로 번창한 도시이며 상업학교도 있었다. 금강 유역의 옥토, 즉 내포평야는 예로부터 삼남보고(三南寶庫)의 하나로 꼽힐 만큼 농산물이 매우 풍부하였다. 1911년 총독부의 시정(始政) 초 먼저 이 지방에 개량 미의 파종이 이루어졌다. 소신료쿠(早神力)를 심어본 결과는 성공이었다. 그때부터 쌀 재배면적은 당국의 보호와 장려에 힘입어 급격한 증가세를 보이고 있었다. 그 후 고다마니시키(後多摩錦)나 고쿠료도(穀良等), 신료쿠(中神力) 등의 생산은 매년 증가하고 있다. 전 면적에 대한 생산액이 전북에는 미치지 못하지만, 전국에서 두 번째를 차지하고 있다. 한반도의 쌀 품종 개량사는 강경과 논산을 빼고는 논할 수 없을 정도였다. 1911년 철도가 개통된 후로는 옛 향취를 느낄 수는 없지만, 아직도 재래시장다운 면모는 갖추고 있었다. 조금 길을 걷다 보면 거리 대부분이 상점이어서 상업 도시로서의 면모를 유감없이 발휘하고 있었고 시장은 음력 4일, 9일에 열리며, 하루에 모여드는 인원은 약 1만 명 정도로 대혼잡을 이뤘다. 그 거래액은 연간 60만 엔에 이르렀고 상점의 거래도 주로 장날에 이루어져 부근의 10개 군을 그 상권으로 두고 있었다.  ▲[지도 15] 1916년 강경 지도(국토지리정보원) 금강은 하구에서 약 44km의 강경까지 소형 증기선이 다니고, 작은 배는 강구에서 약 135km 떨어진 부강까지 갔다. 주요 포구로는 웅포와 입포, 강경, 규암리, 공주, 논산 등이 있다. 영산강은 하구 목포에서 85km의 방하동까지 운항하였으며, 목포~영산포 간은 소형 증기선이 운항하였다. 이들 강은 매년 동기에는 최장 11월부터 3월까지, 최단 12월부터 2월까지 강물의 결빙으로 두절되는 불편함도 있었다. 강경은 수운과 연결된 수송이 많았다. 1902년 소형 증기선이 강경과 군산의 운항을 시작하였다. 당시 중국과 강경 간의 증기선이 군산보다 앞섰다. 기록에 의하면 400섬 규모의 선박이 강경까지 운항하였고, 군산에는 2,000톤급 선박까지 입항하였다. 1912년 기록을 보면 당시 수운으로 강경에서 금강으로 석성까지 1시간, 규암리 3시간, 부여까지 3시간 30분이 소요되었다. 1927년에는 빠른 배가 투입되어 강경에서 오전 9시와 오후 6시 출항하여 부여까지 소요 시간은 1시간으로 단축되었다. 운임은 편도 95전이었다.(참고 36) 수운으로 많은 물량이 운송된 것도 있지만 배를 타고 왕래가 잦았고, 이를 통해 기독교가 전래된 것도 특징 중의 하나이다. 강경은 1845년 김대건 신부가 서품을 받고 강경으로 들어와 구손오의 집에 유숙하였다. 1896년 2월 9일에는 폴링 선교사 내외와 아만다 카다린 여 선교사가 옥녀봉 지병석 집에 머물면서 한국 최초 강경침례교회를 설립할 수 있었던 것도 수운을 이용하였기 때문이다. 역사적으로 보면 1912년 은진군 김포면(전북 여산군 북일면 일부 편입), 1914년 3월 1일 논산군 강경면으로 개정되었다. 1915년 전북 익산군 망성면 작촌리를 일부 병합하였다. 1931년 4월 1일 강경읍으로 승격하였다. 강경은 대전과 함께 읍으로 승격하였다. 강경의 번성은 전국 곡물 연합대회를 강경에서 3일간 개최할 정도로 미곡이 모이는 도시였다.(참고 37) 1931~1933년 금강 하류 개수공사(논산천, 강경천 제방축조)를 하였다. 1936년 3월 채운면 제내리, 산양리, 삼거리, 신촌리 일부가 강경읍에 편입되어 행정구역이 확장되었다. 1996년 3월 1일 논산시 강경읍으로 행정구역이 변경되었다. 강경의 변화는 1902년 순사주재소 설치, 1902년 강경 우편취급소 설립, 1904년 삼성병원, 호남병원 개원, 1905년 한일은행 설립, 1906년 전화(강경~군산), 1911년 강경역 설립, 1911년 강경극장 설립, 1920년 강경전기회사, 1925년 노동조합 등이 결성되어 발전을 거듭해 왔다. 강경역은 강경의 역사를 그대로 안고 있다. 한때 역세권의 생산물을 보면 1912년 자료에서 쌀 148,800석, 보리 16,060석, 밀가루 3,400석 등 농산물이 풍성한 지역으로, 수운으로 쌀을 군산으로 수송하였다.(참고 38) 당시 전성기 강경은 포구의 하역을 돕는 노동조합원의 수가 1만 명까지 있었다는 기록이 있다. 강경의 번성을 알 수 있는 것이 법원, 경찰서, 세무서 등이 이곳에 위치한 것에서도 찾을 수가 있다. 당시의 수운으로 많은 물건을 수송했기 때문에 은행도 번성하였다. 근대기에 한호농공은행지점, 한일은행지점, 삼남식산주식회사, 강경신탁주식회사 등 7개의 금융기관이 있을 정도로 번성하였다. 역 주변에도 2개의 여관이 있었고, 숙박료는 특등 5원, 1등 4원, 3등 3원의 요금을 받았다. 그러나 번성한 강경이 쇠락의 길을 걷게 되었는데 그 이유는 철도 개통으로 금강 상류의 강경 상권에 포함되었던 지역이 상권에서 벗어나게 되었기 때문이다. 해방 후에는 호남고속도로의 개통으로 강경은 그 혜택에서 비켜나갔다. 한때 철마다 생선과 쌀 운반선으로 100척 이상 들어왔던 배도 상류의 토사로 결국 배의 운항이 중지되었다. ======================================= 참고 31) 나도승(1981), ‘금강 수운 시장권의 변화에 관한 연구 : 하항 취락을 중심으로’, 공주교대 논문집 17, 1981, pp.119~135 참고 32) 허우긍(2010), 《일제강점기의 철도수송》, 서울대학교 출판부 참고 33) 송경언(2009), ‘금강 유역 관문 도시의 교통 변천에 따른 공간적 특성변화 - 군산과 강경을 대상으로 -’, 한국지역지리학회지 15(3), 2009. 8, pp.351~368 참고 34) 이중환, 《택리지》, 허경진 옮김, 서해문집, 2007, p.102 참고 35) 《일본지리풍속대계》, 신광사, 1930년 충청남도 강경편, pp.108~109 참고 36) 조선총독부, 《조선철도연선요람》, 1927, p.560 참고 37) [동아일보], 1926년 9월 11일 참고 38) 조선총독부, 《조선철도역세일반》, 1914년, pp.676~687 |

|

| 첨부파일 : 첨부파일이 없습니다. | |

댓글 0 ▼